Die Erschießung Kaiser Maximilians

Kunsthalle Mannheim

Für die vollständige Erfahrung

Bitte Audio einschalten und Telegramm an den Wiener Hof schicken ...

Der gestürzte Kaiser und seine beiden Generäle Miramón und Mejía werden auf dem Cerro de las Campanas von Querétano hingerichtet. Juárez und seine Truppen übernehmen die Macht über ganz Mexiko.

Manet beginnt unmittelbar nach dem Eintreffen der Nachricht in Paris das Thema zu verarbeiten. Bis 1868 entstehen insgesamt drei Varianten in Gemäldeform und eine Lithographie.

Wählen Sie verschiedene Timelines aus und verfolgen Sie das historische Geschehen rund um die Entstehung von Manets Gemälde!

4 Aktive Timelines

4 Aktive Timelines

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

Erzherzog Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Österreich, der spätere Kaiser von Mexiko, wird in Schloss Schönbrunn geboren. Sein Vater ist der Erzherzog Franz Karl, ein Sohn des österreichischen Kaisers Franz I. Seine Mutter ist Prinzessin Sophie von Bayern, die Tochter Maximilians I. von Bayern.

Der französische Bürgerkönig Louis Philippe I. wird gestürzt.

Louis Napoleon wird von der Nationalversammlung zum Präsidenten der Zweiten Republik gewählt. Im Dezember 1851 wird er diese Versammlung auflösen, das erbliche Kaisertum in Frankreich wieder einführen und fortan als Napoleon III. regieren.

Kaiser Napoleon III

Franz Xaver Winterhalter, Kaiser Napoleon III, um 1853, Öl auf Leinwand, ca. 254 x 152 cm, Museo Napoleonico, RomIn Mexiko, seit 1821 von Spanien unabhängig, erklärt sich General Antonio López de Santa Ana zum Diktator des Landes. Gleichzeitig bittet er Frankreich um Unterstützung und ist bereit, einen einzusetzenden europäischen Herrscher als neues Staatsoberhaupt Mexikos zu akzeptieren.

López de Santa Ana wird durch einen Umsturz von der Macht vertrieben. Oberst Ignacio Comonfort tritt an seine Stelle. Zur von ihm angeführten Regierung zählt auch Benito Juárez, der als Justizminister 1857 eine liberale Verfassung einführte. Diese macht Mexiko zu einer konstitutionellen Republik und beendet die Sklaverei.

Ignacio Comonfort

José Carrillo, Porträt Ignacio Comonfort, 1855Nach einem Umsturz unter Führung General Zuloagas gibt es zwei sich rivalisierende Regierungen in Mexiko: Die alte, nun von Juárez angeführte sowie die Gegenregierung unter Führung von General Miguel Miramón.

General Miguel Miramón

General Miguel Miramón, Carte-de-Visite-Photographie von François Aubert, um 1865-1867Nach dem Sieg über Miramón wird Benito Juárez zum Präsident der Republik Mexiko ernannt. Das bei europäischen Gläubigern hochverschuldete Land erklärt einen zweijährigen Stopp aller ausländischen Verbindlichkeiten.

Benito Juárez

Unbekannt, Benito Juárez, um 1868, Öl auf LeinwandEin in London von Großbritannien, Frankreich und Spanien unterzeichnetes Dreimächteabkommen beschließt die Besetzung der mexikanischen Küstengebiete, um Mexiko zur Tilgung seiner Schulden zu zwingen. In Folge treffen etwa 8.000 Soldaten der drei Länder in Vera Cruz ein.

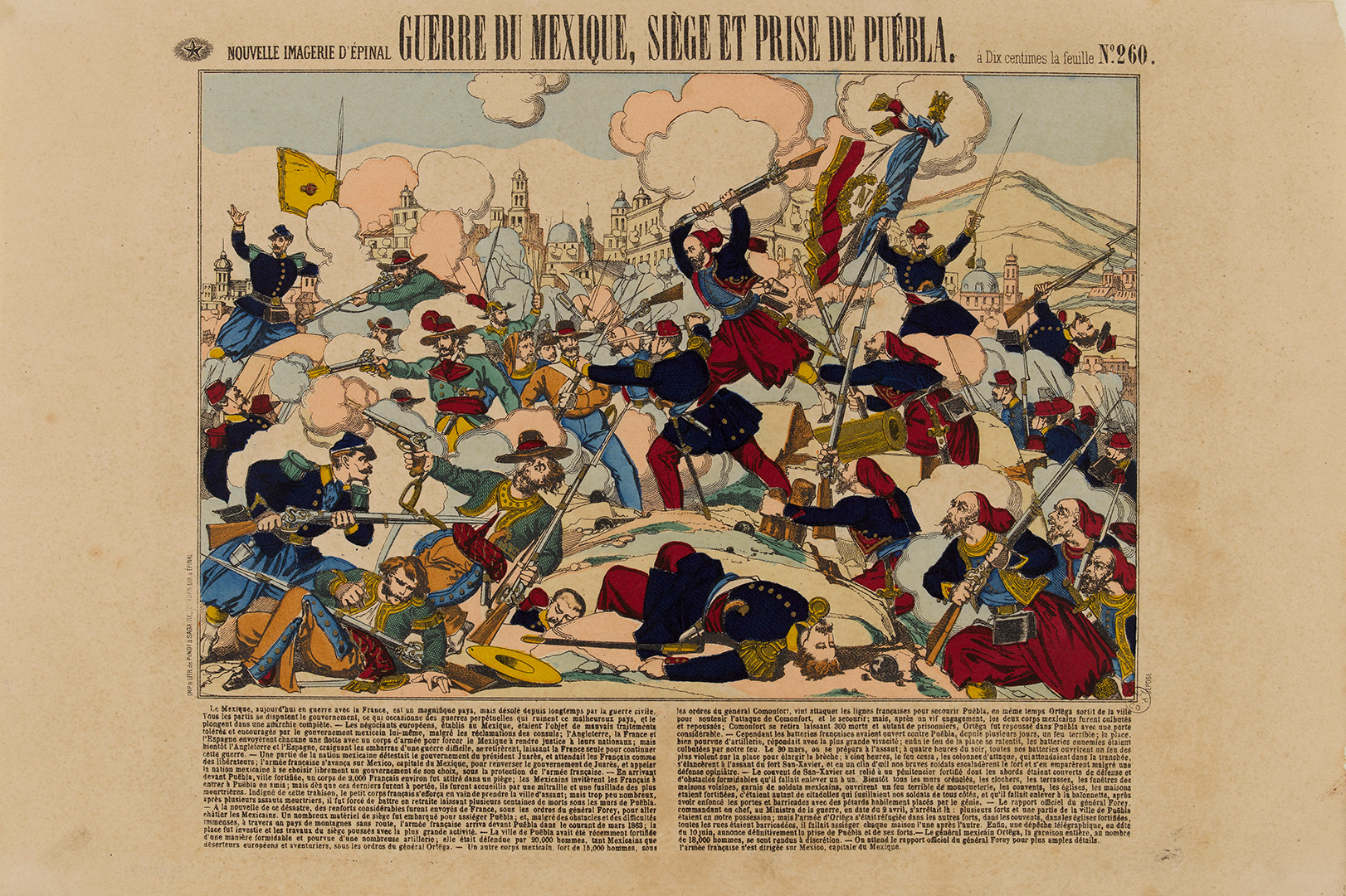

Nach dem Rückzug der spanischen und britischen Truppen wird eine französische Streitmacht von den Mexikanern bei Puebla geschlagen. Daraufhin rüsten die Franzosen ihr Heer vor Ort massiv auf.

Belagerung und Einnahme der Stadt Puebla

Der Krieg in Mexiko: Die Belagerung und Einnahme der Stadt Puebla, kolorierte und nachgebesserte Lithographie,General Bazaine und der französische Befehlshaber General Forey ziehen in Mexiko-Stadt ein. Zuvor hatte sich die liberale Regierung unter Benito Juárez aus der Hauptstadt zurückgezogen. Eine konservativ-klerikale Übergangsregierung bildet sich, die dem Habsburger Maximilian die neu geschaffene Kaiserkrone Mexikos übertragen will.

Eine mexikanische Delegation besucht Maximilian in Miramare / Triest, und bietet ihm offiziell die Kaiserkrone an.

Die mexikanische Deputation

Cesare dell’Aqua, Die mexikanische Deputation auf Schloss Miramare, Fotografie von Ghémar Frères, Brüssel,Maximilian und Napoleon III. treffen sich in Paris. Die Franzosen sichern Maximilian ein 25.000 Mann starkes Heer zur Absicherung seiner Macht zu, bis eine mexikanische Streitmacht aufgebaut werde. Zudem sollen 8.000 Fremdenlegionäre für mindestens sechs Jahre in Mexiko stationiert bleiben. Maximilian muss im Gegenzug für die Kosten Frankreichs an der Eroberung des Landes wie auch für die Schulden Mexikos bei europäischen Gläubigern aufkommen.

Maximilian und seine Gattin Charlotte verlassen Miramare und gehen in Triest an Bord der Novara. An Bord des Schiffes erreichen sie am 28. Mai Vera Cruz und betreten erstmals mexikanischen Boden.

Maximilian und Charlotte treten die Reise nach Mexiko an

Cesare dell’Aqua, Maximilian und Charlotte treten von Miramare aus die Reise nach Mexiko an, 1866, Öl auf Leinwand, 129 x 182 cm, Triest, Castello di MiramareMaximilian zieht feierlich in Mexiko-Stadt ein und wird zum Kaiser gekrönt. Die neue Herrschaft scheint stabil, auch der Großteil der Bevölkerung steht hinter seinem neuen Herrscher. Die Gegenregierung unter Juárez zieht sich auf ein kleines Gebiet an der Grenze zu den USA zurück. Da Maximilian eine neue liberale Verfassung ausarbeiten lässt und umsichtig regiert, schwindet der Einfluss seiner Gegner mehr und mehr.

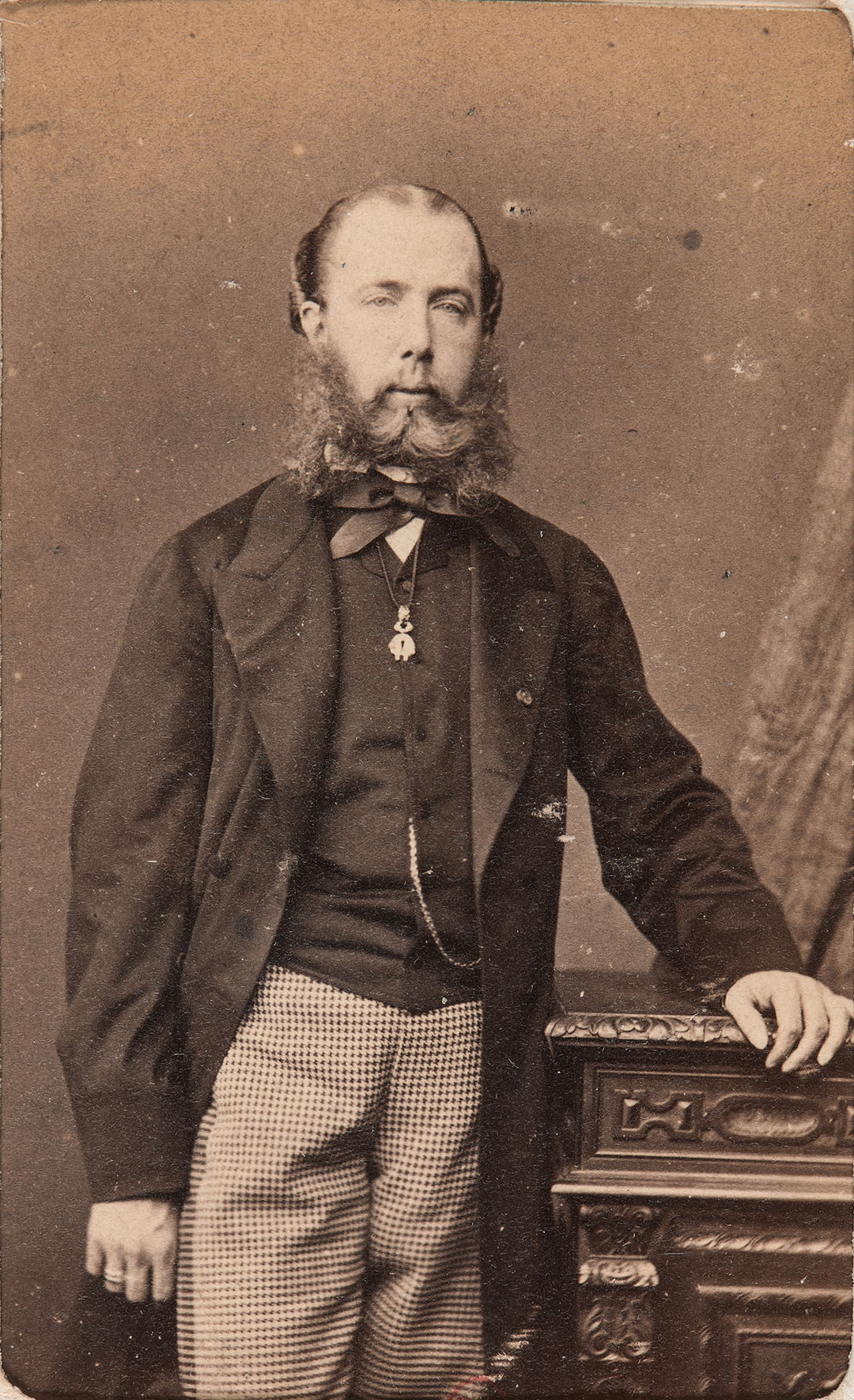

Erzherzog Maximilian

Erzherzog Maximilian, Porträtfoto im Visitformat von Bingham, 1864 veröffentlicht, Paris, Bibliothèque NationaleNachdem von den Franzosen angeheuerte Banden das Land durch Plünderungen und Morde erschüttern, lässt Maximilian das Standrecht einführen. Einem Kriegsgericht ist es dadurch möglich, illegale Banden ohne öffentlichen Prozess hinzurichten.

Kaiser Maximilian zu Pferd

Jean-Adolphe Beaucé, Kaiser Maximilian zu Pferd, 1865, Öl auf Leinwand, 255 x 168 cm, INAH, Castillo de Chapultepec, Mexiko-StadtDie Franzosen bereiten den Rückzug ihrer Truppen aus Mexiko vor. In spätestens 18 Monaten sollen alle ihre Soldaten das Land verlassen haben. Auch die Amerikaner drängen auf einen möglichst schnellen Abzug der Franzosen und nehmen intensive Beziehungen zu Juárez auf.

Die Niederlage Österreich-Ungarns gegen Preußen bei Sadowa beschleunigt die diplomatische Abkehr Frankreichs von den Habsburgern. Auch die eigene Bevölkerung ist mehrheitlich für eine Beendigung der Zusammenarbeit der Länder. Die Intervention in Mexiko wird zunehmend als expédition ruineuse eingestuft. Eine französische Delegation unter General François de Castelnau versucht, Maximilian zu einer Abdankung zu überreden.

In einer Erklärung berichtet Maximilian seinem Volk, dass alle französischen Soldaten Mexiko verlassen würden. Bereits am 13. März schiffen sich die letzten von ihnen in Vera Cruz ein und reisen zurück nach Europa.

Maximilian mit Sombrero

Maximilian mit Sombrero, Anonyme Fotografie in Visitformat, 1867, Mexiko-Stadt, INAH, Schloss ChapultepecNach dem Abzug der Franzosen rücken die Streitkräfte um Juárez nach Süden vor. Nur wenige Gebiete können von den kaiserlichen Truppen gehalten werden. Maximilian zieht sich mit etwa 9.000 Mann nach Querétaro, etwa 200 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, zurück. Die Stadt wird daraufhin von den gegnerischen Kräften umzingelt.

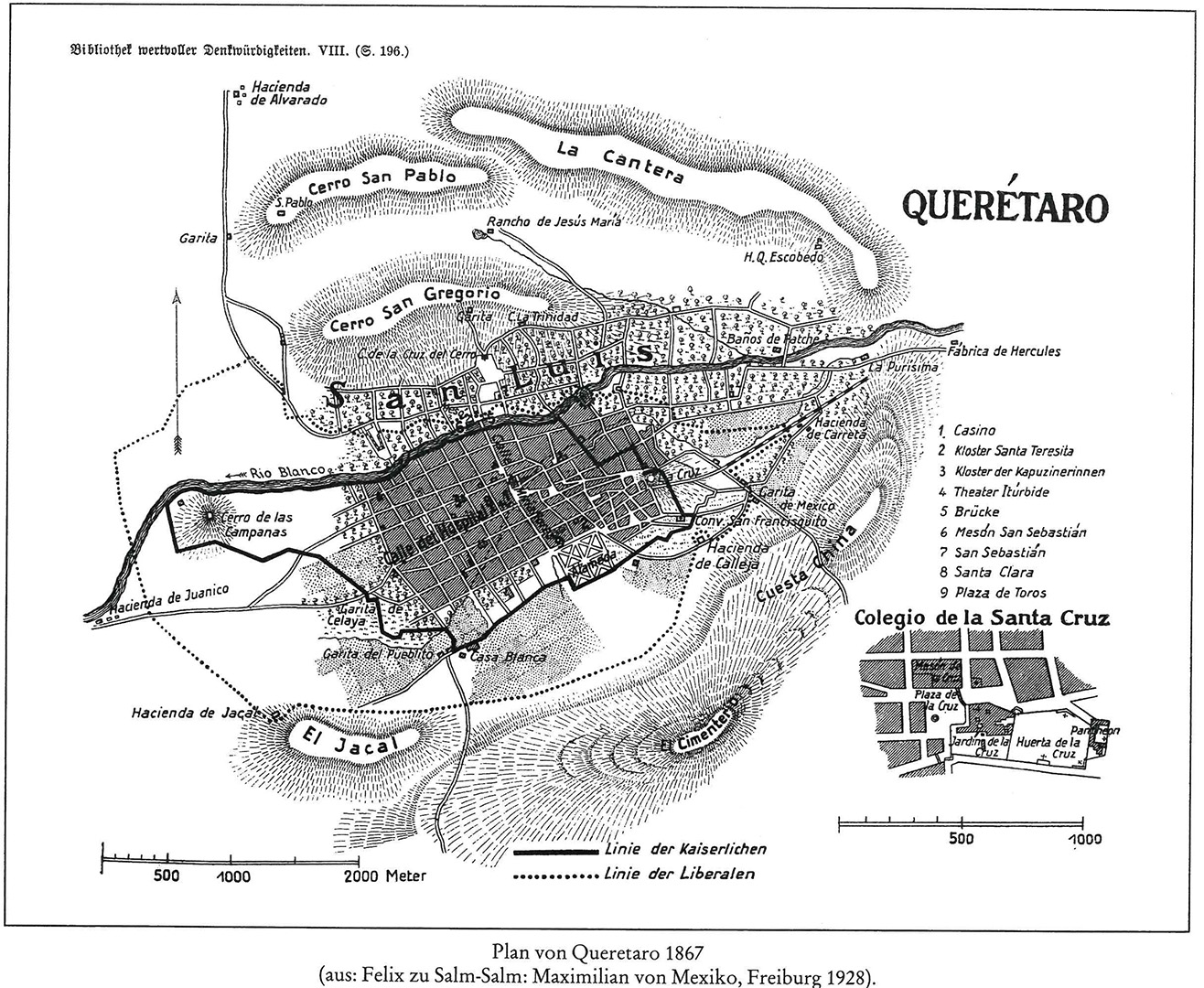

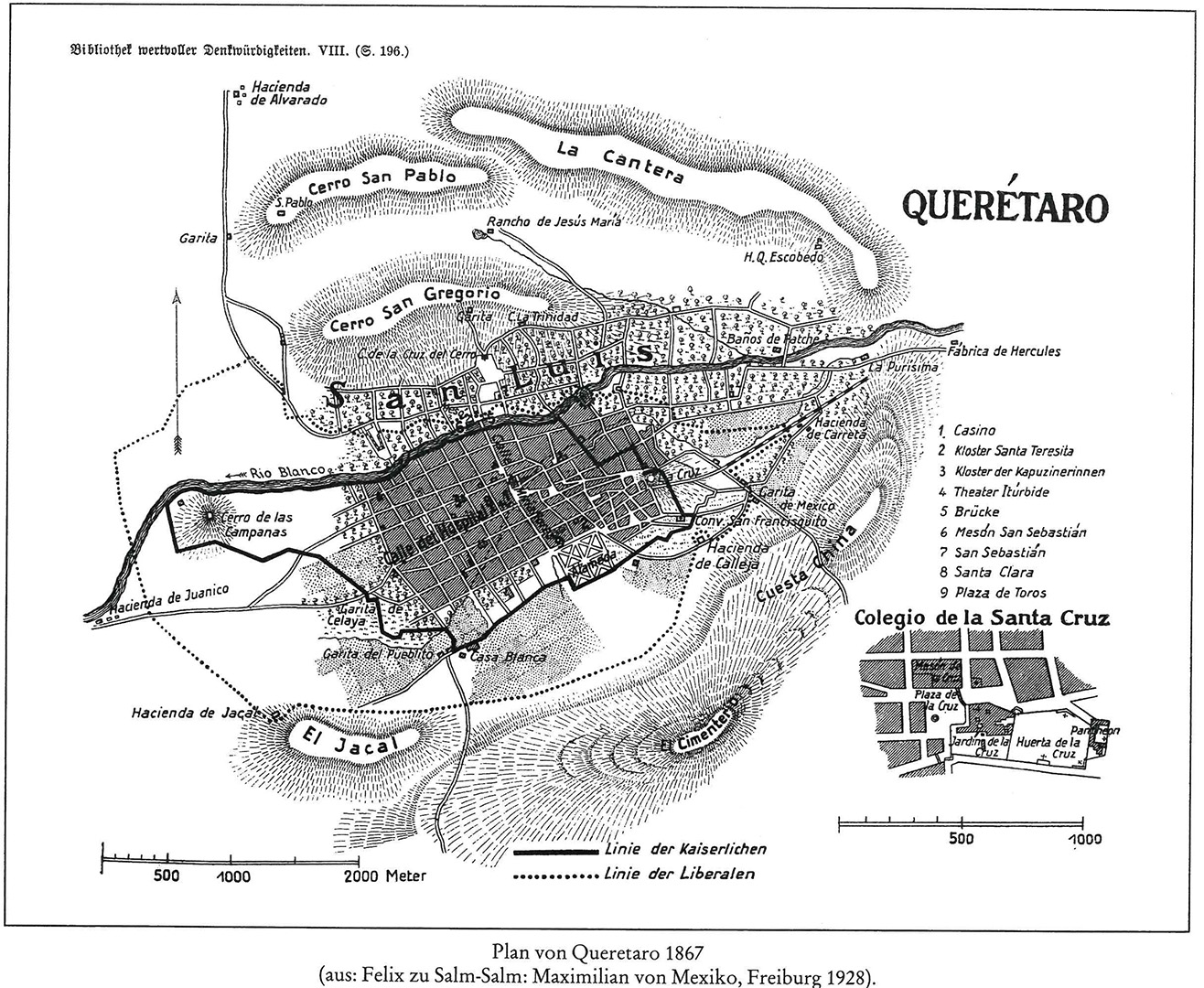

Plan von Querétaro

Plan von Querétaro (nach dem Plan in Prinz Salm-Salms Memoiren von 1868)Die republikanischen Truppen marschieren in Querétaro ein, Maximilian und sein Gefolge ergeben sich ihnen. Der gestürzte Kaiser und seine beiden Generäle Miramón und Mejía werden vor ein Militärtribunal gestellt und zum Tode verurteilt. Auch zahlreiche Gnadengesuche aus Europa bewirken keine Abänderung der Strafe. Auch Versuche, Maximilian und seinen Getreuen eine Flucht zu ermöglichen, scheitern.

General Tomás, Mejía

General Tomás Mejía, Fotografie von François Aubert, um 1864Auf dem Cerro de las Campanas (übersetzt „Glockenhügel“) von Querétaro kommt es zur gemeinsamen Hinrichtung der drei Verurteilten. Juárez und seine Truppen übernehmen daraufhin die Macht über ganz Mexiko. 1871 wird der Politiker in seinem Präsidentenamt bestätigt, stirbt aber bereits im Juli 1872.

Die drei Kreuze auf dem Cerro de las Camapanas

Die drei Kreuze auf dem Cerro de las Camapanas, Fotografie von François Aubert, Juni 1867Zehn Tage nach der Hinrichtung erreicht Paris die Nachricht vom Tode Maximilians. Napoleon III. ist gerade dabei, die Weltausstellung in seiner Hauptstadt feierlich zu eröffnen. Die eingeladenen österreichischen Ehrengäste sagen ihren Besuch mehrheitlich ab, auch Kaiser Franz Joseph nimmt von einem geplanten Paris-Besuch Abstand.

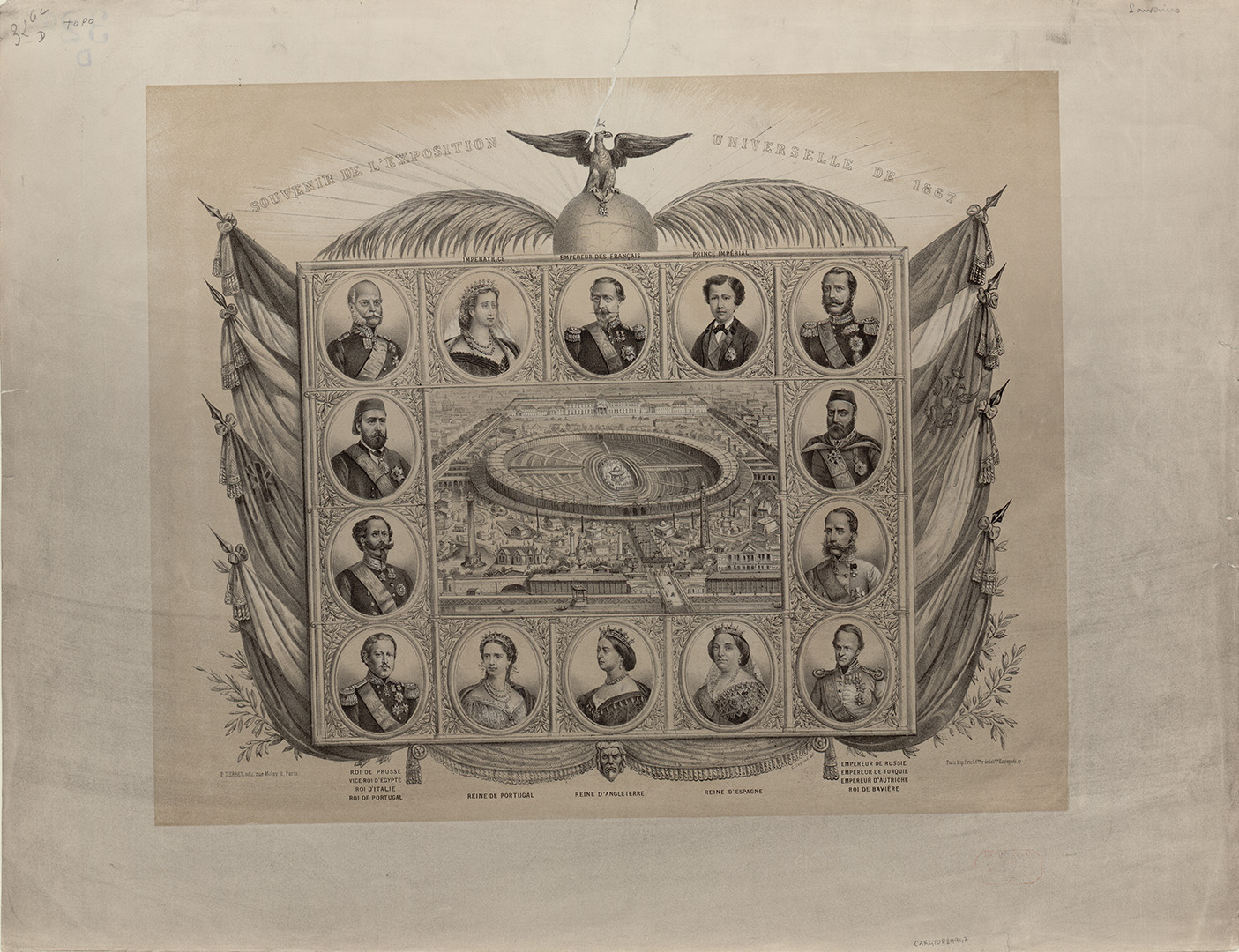

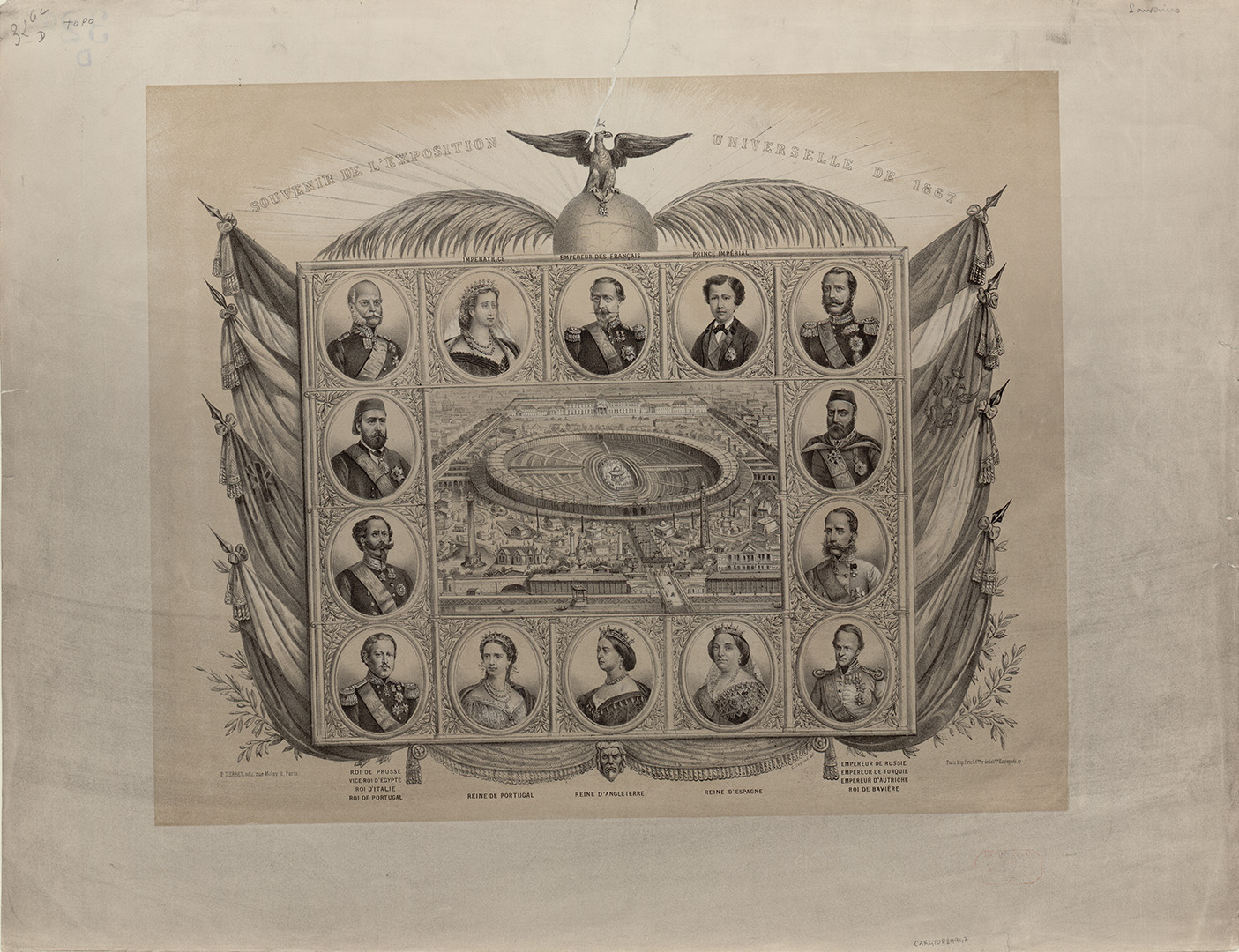

Andenken an die Weltausstellung von 1867

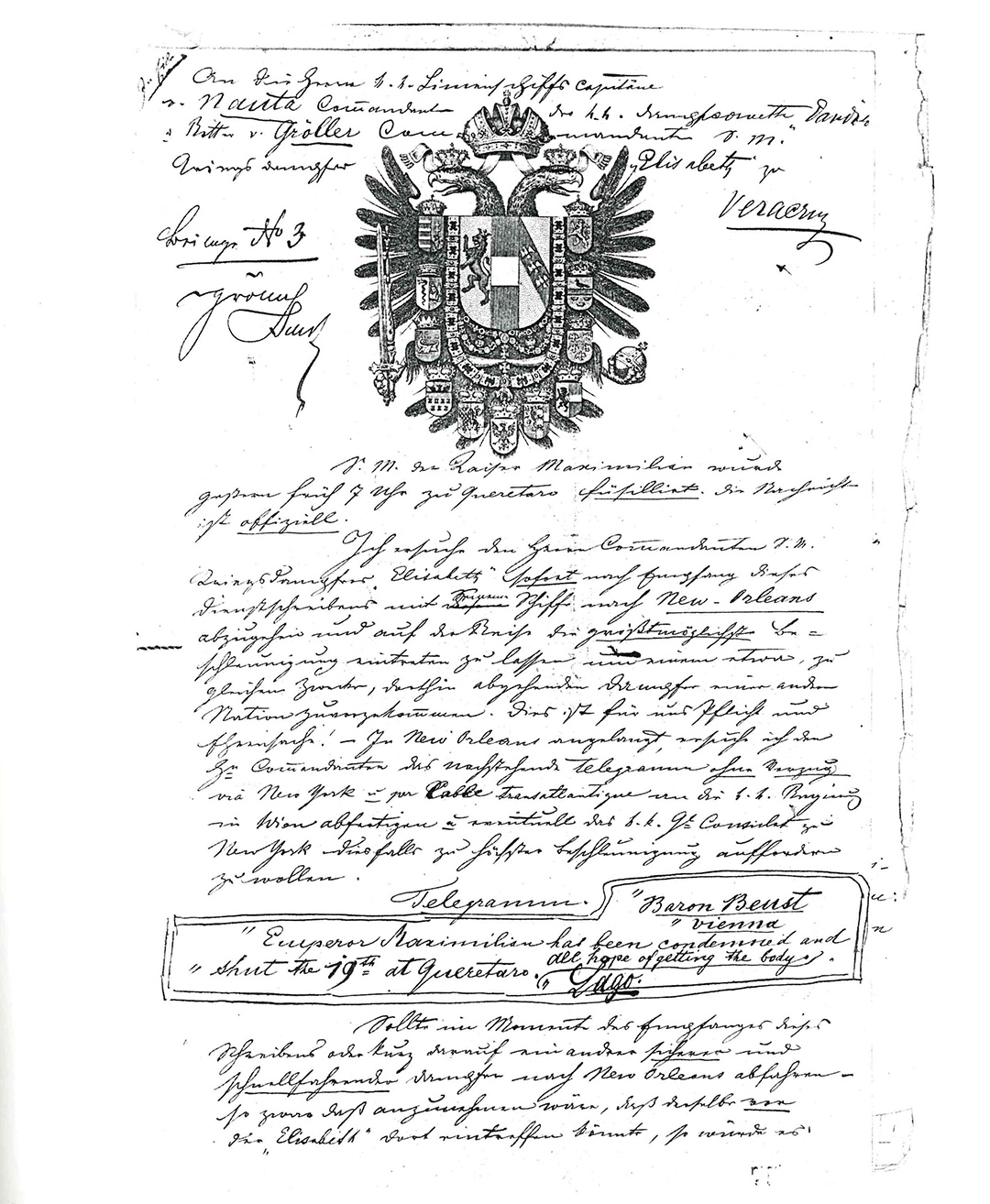

Andenken an die Weltausstellung von 1867, Anonyme Lithographie, 28,7 x 40,4 cm, 1867, Paris, Musée CarnavaletDie Nachricht von Maximilians Tod erreicht seine Gattin Charlotte in Brüssel. Der österreichische Geschäftsträger des mexikanischen Kaiserreiches, Freiherr Eduard Lago, bittet in einem Schreiben an die Kapitäne der Schiffe, die Nachricht möglichst schnell weiterzureichen und über New Orleans weiter nach New York zu senden, damit sie nach Europa an den österreichischen Minister des Auswärtigen, Freiherr Friedrich Ferdinand von Beust, telegrafiert wird. Das Schreiben erreicht am 29. Juni erst Wien, von wo aus sie Charlotte überbracht wird: „S.M. der Kaiser Maximilian wurde gestern früh 7 Uhr in Querétaro füsiliert. Die Nachricht ist offiziell.“

Die Telegrafie revolutioniert im 19. Jahrhundert das globale Kommunikationsnetz. Seit Juli 1866 besteht eine stabile Verbindung zwischen Europa und Amerika und damit die Möglichkeit in kürzester Zeit Telegramme zu versenden und zu empfangen.

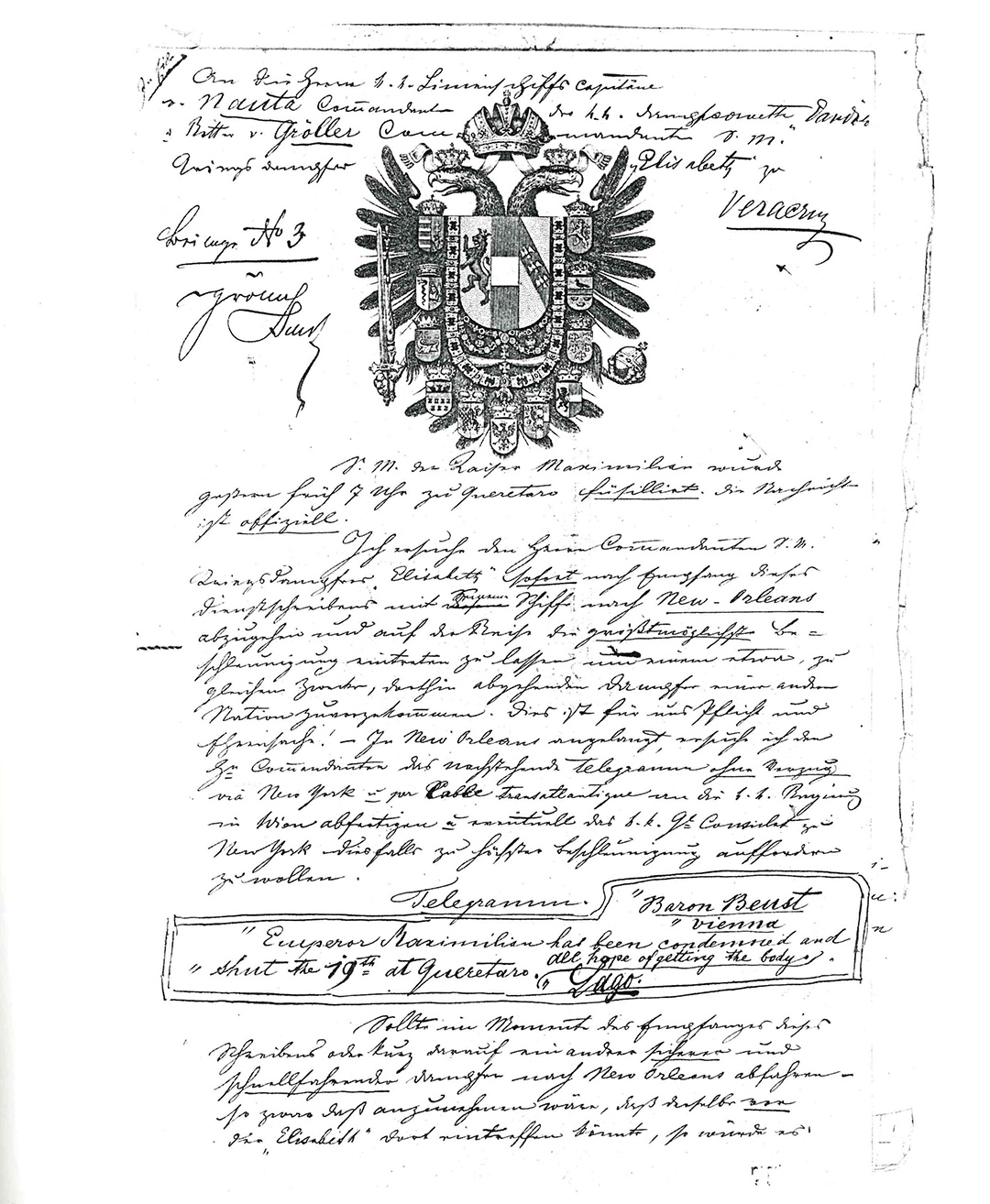

Telegramm vom 20. Juni 1867

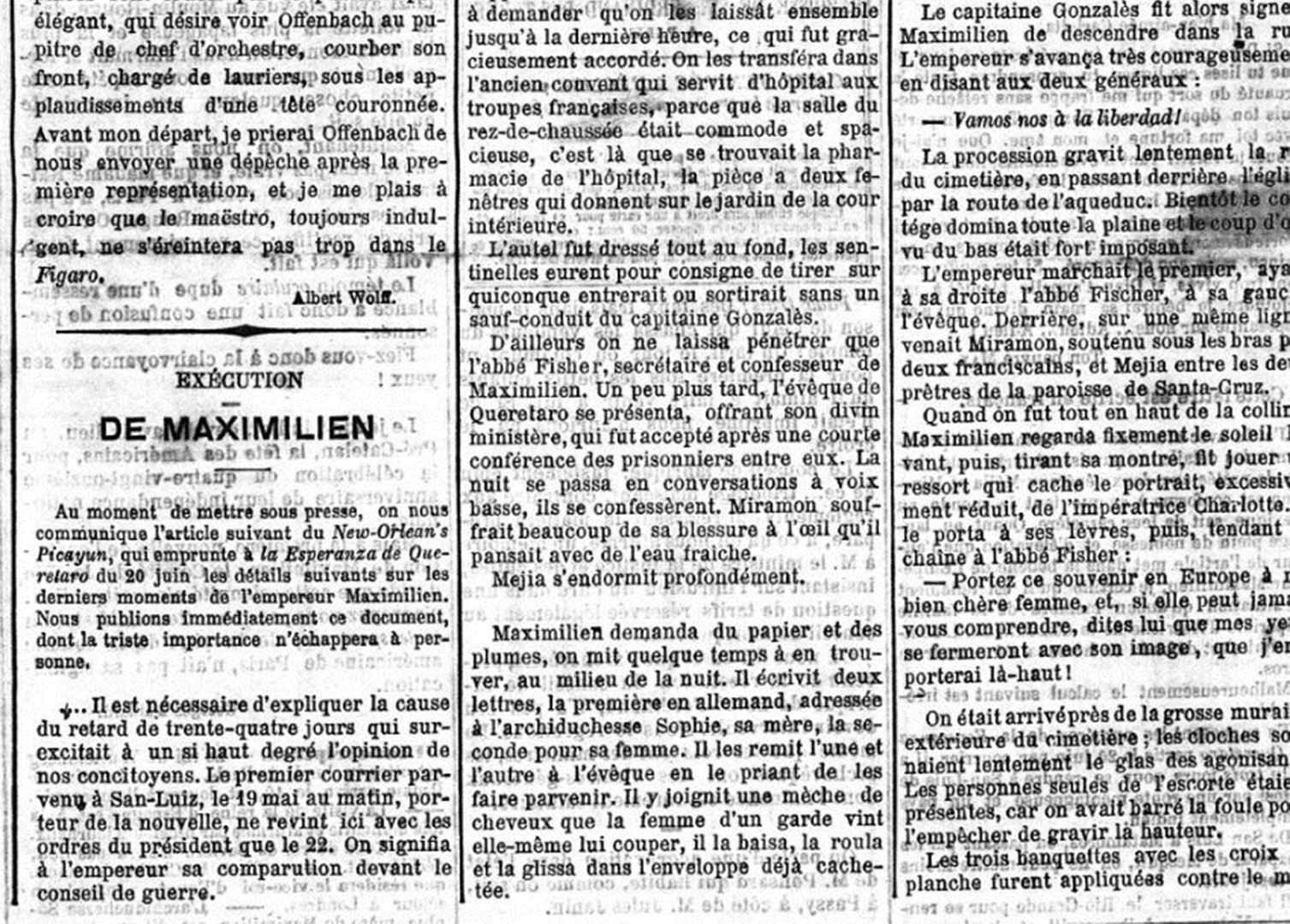

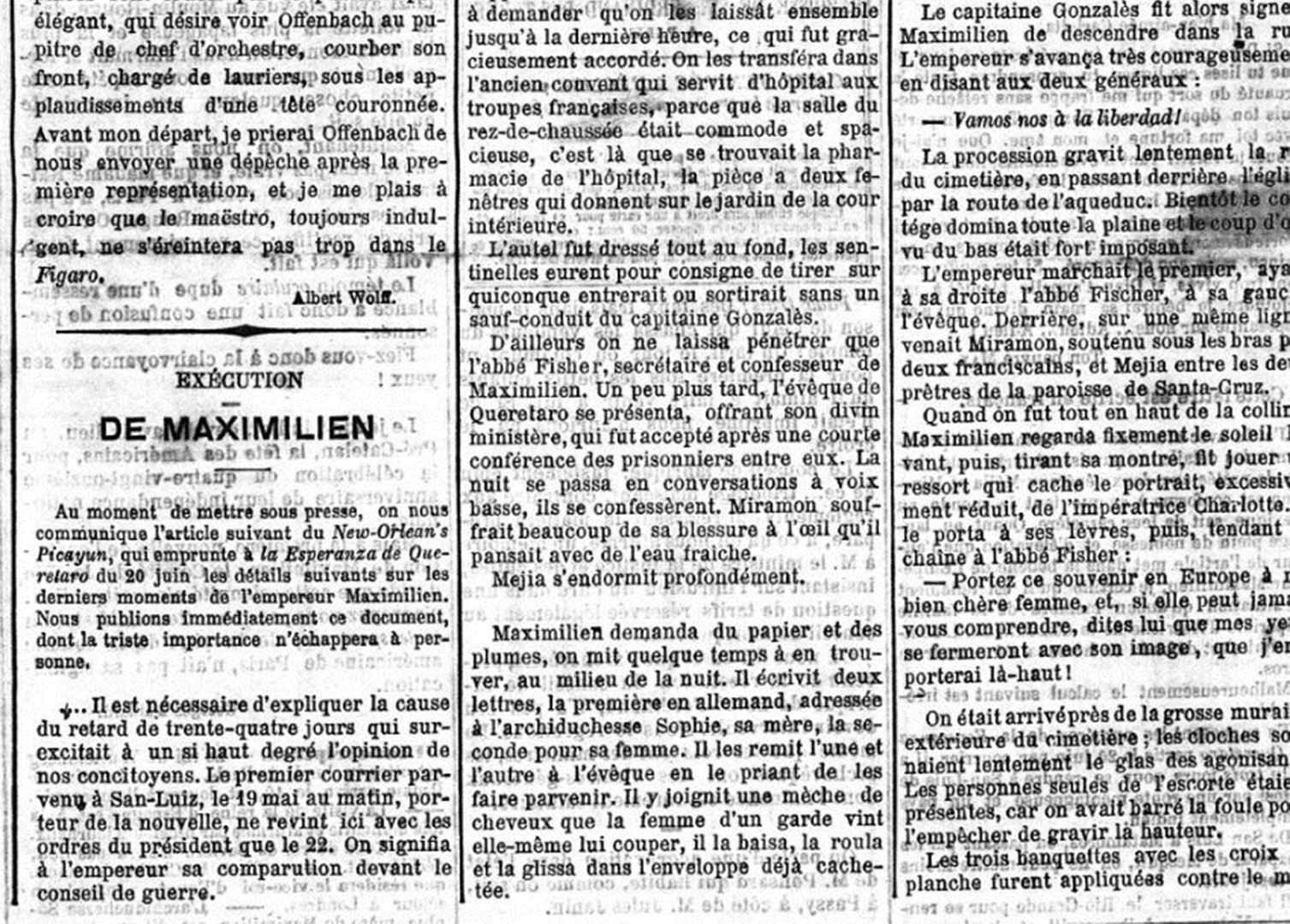

Telegramm vom 20. Juni 1867: Eduard Freiherr Lago an Friedrich Ferdinand Freiherr von BeustIn Le Figaro erscheint ein angeblicher Abdruck eines Berichtes, der zuvor in einer Zeitung in Querétaro erschienen sein soll. Darin werden nicht nur die letzten Worte Maximilians übermittelt, auch der Schauplatz der Hinrichtung und weitere Details werden beschrieben. Bereits am Folgetag wird dieser Bericht als Fälschung entlarvt. Zu gleicher Zeit erscheinen die ersten bildlichen Darstellungen von der Hinrichtung in Frankreich wie in Österreich.

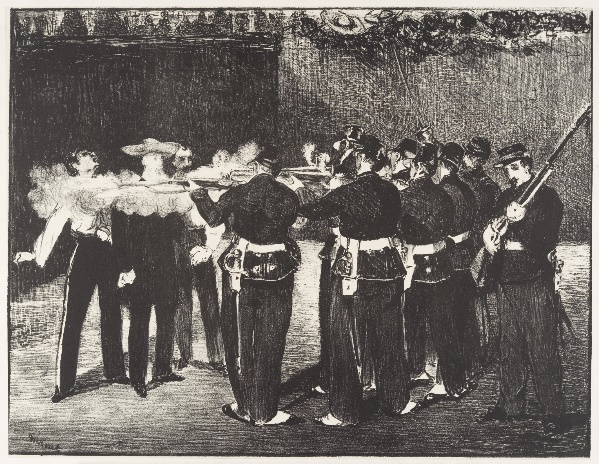

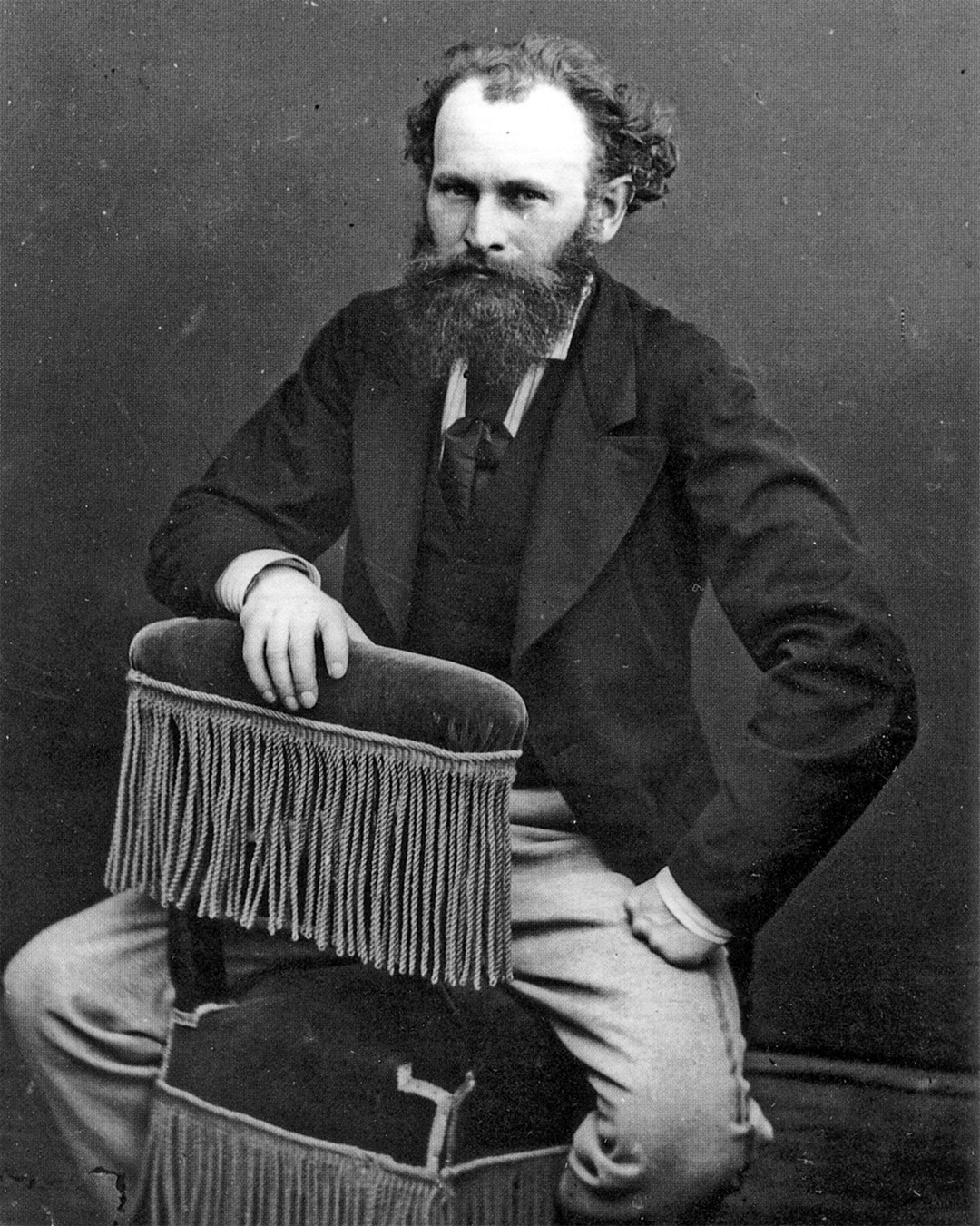

Manet beginnt vermutlich unmittelbar nach dem Eintreffen der Nachricht vom Tod Maximilians in Paris, vielleicht inspiriert durch den gefälschten Bericht vom 8. Juli in Le Figaro, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dieses in bildliche Form zu bringen. Bis 1868 entstehen insgesamt drei Varianten in Gemäldeform (erste Fassung heute im Boston Museum of Fine Art, zweite Fassung in der Londoner National Gallery, dritte Fassung in Mannheim), eine Ölstudie (Ny Karlsberg Glyptothek, Kopenhagen) und eine Lithographie.

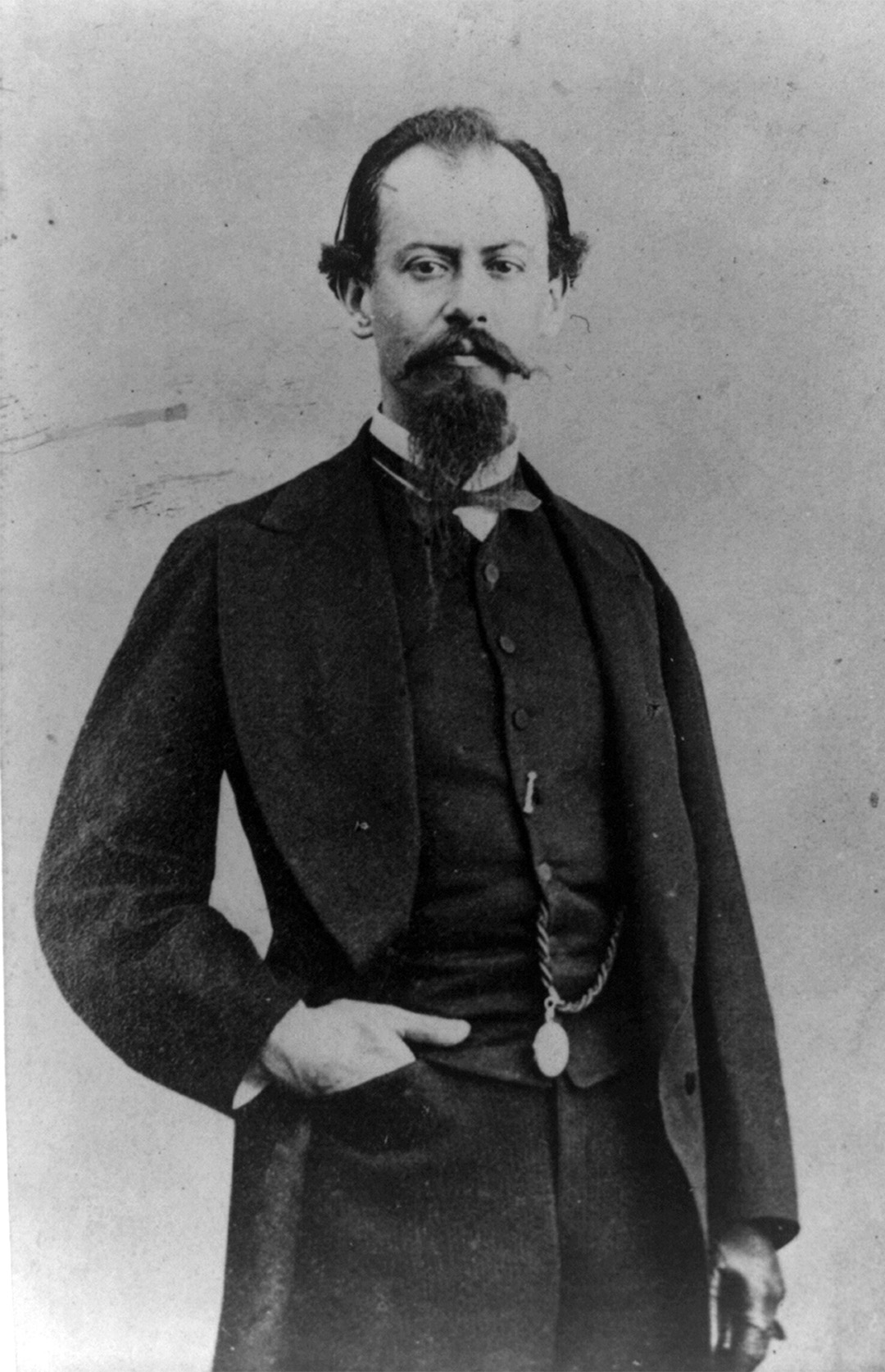

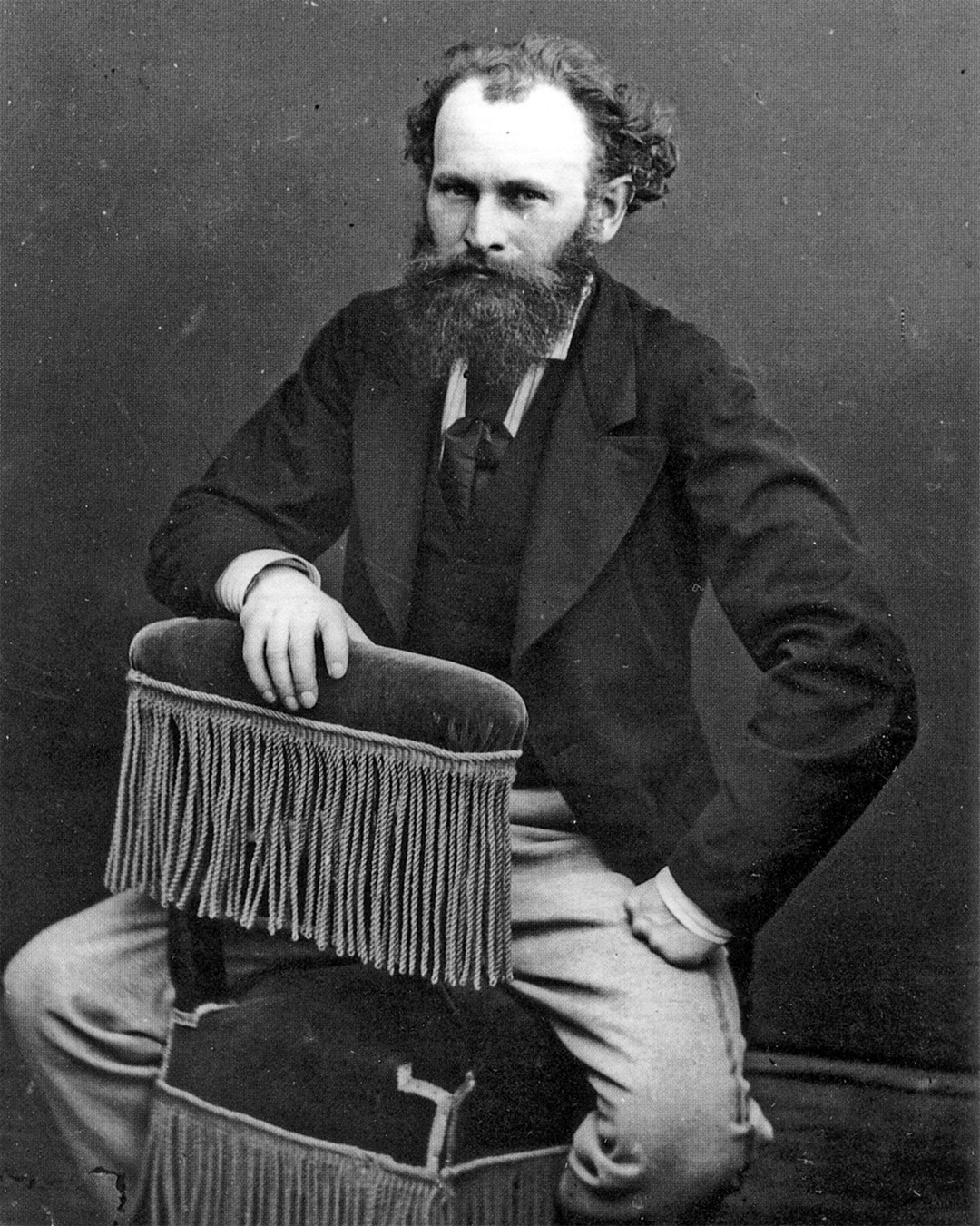

Édouard Manet

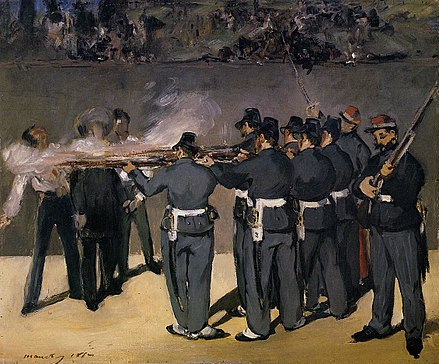

Édouard Manet, Fotografie von Nadar, um 1865, Paris, Caisse Nationale des Monuments HistoriquesVermutlich angeregt durch die ersten Berichte, beginnt Manet mit der ersten Gemäldefassung des Themas. Für einen relativ frühen Beginn dieser Fassung spricht, dass sie in wesentlichen Teilen von den späteren Schilderungen des Ereignisses abweicht. Da Teile des Gemäldes abgeschabt sind, scheint es Manet – unter dem Eindruck der nach und nach eintreffenden Details über die reale Hinrichtung – immer wieder abgeändert zu haben.

Ausschnitt aus Le Figaro

Ausschnitt aus Le Figaro, 8. Juli 1867

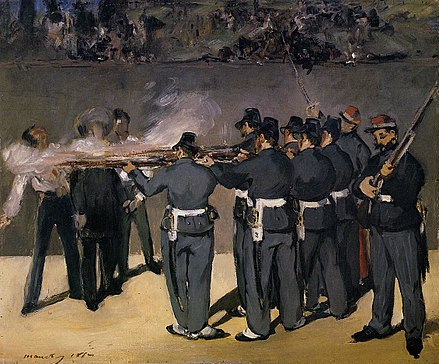

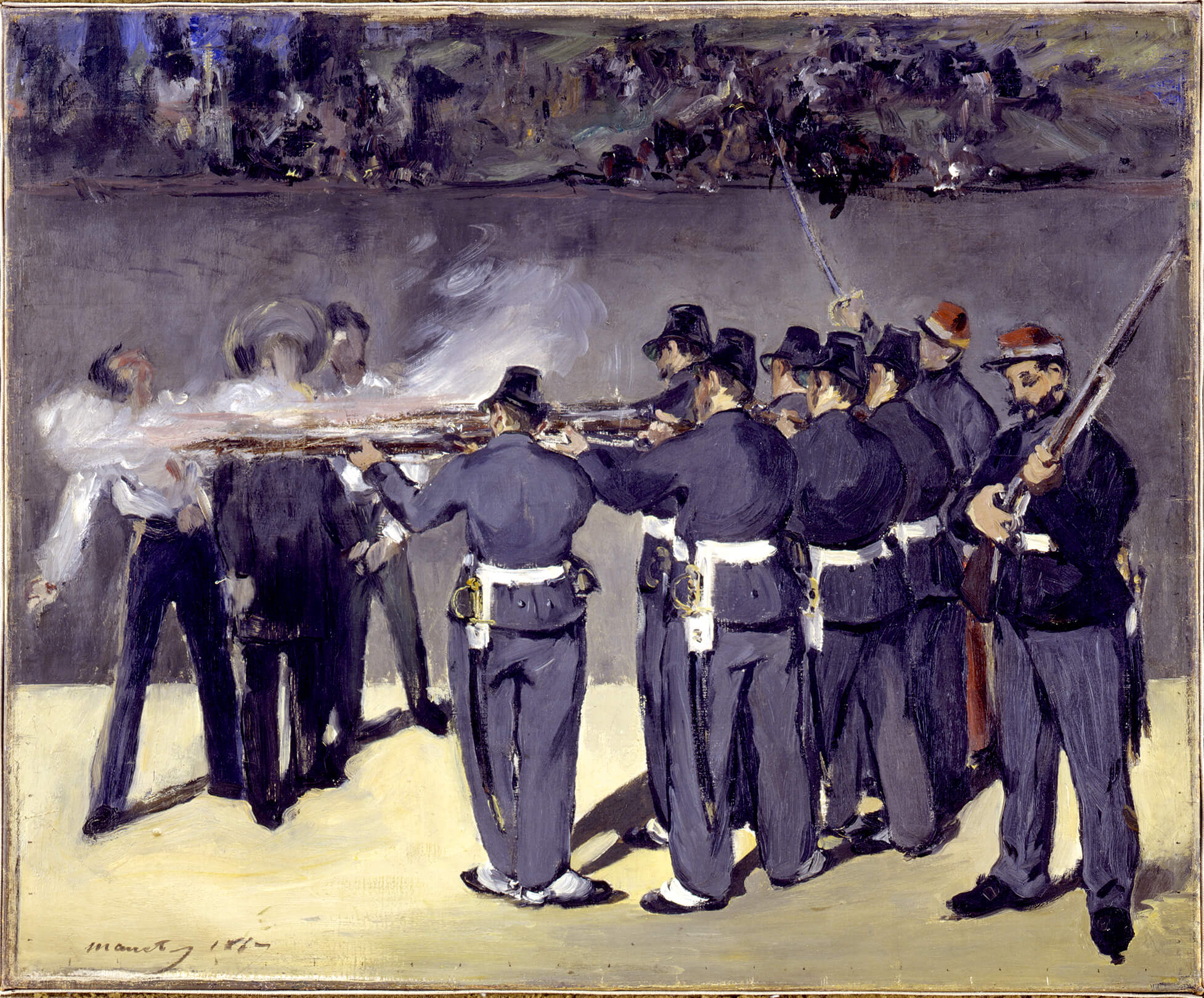

1867, Öl auf Leinwand, 195,9 x 259,7 cm

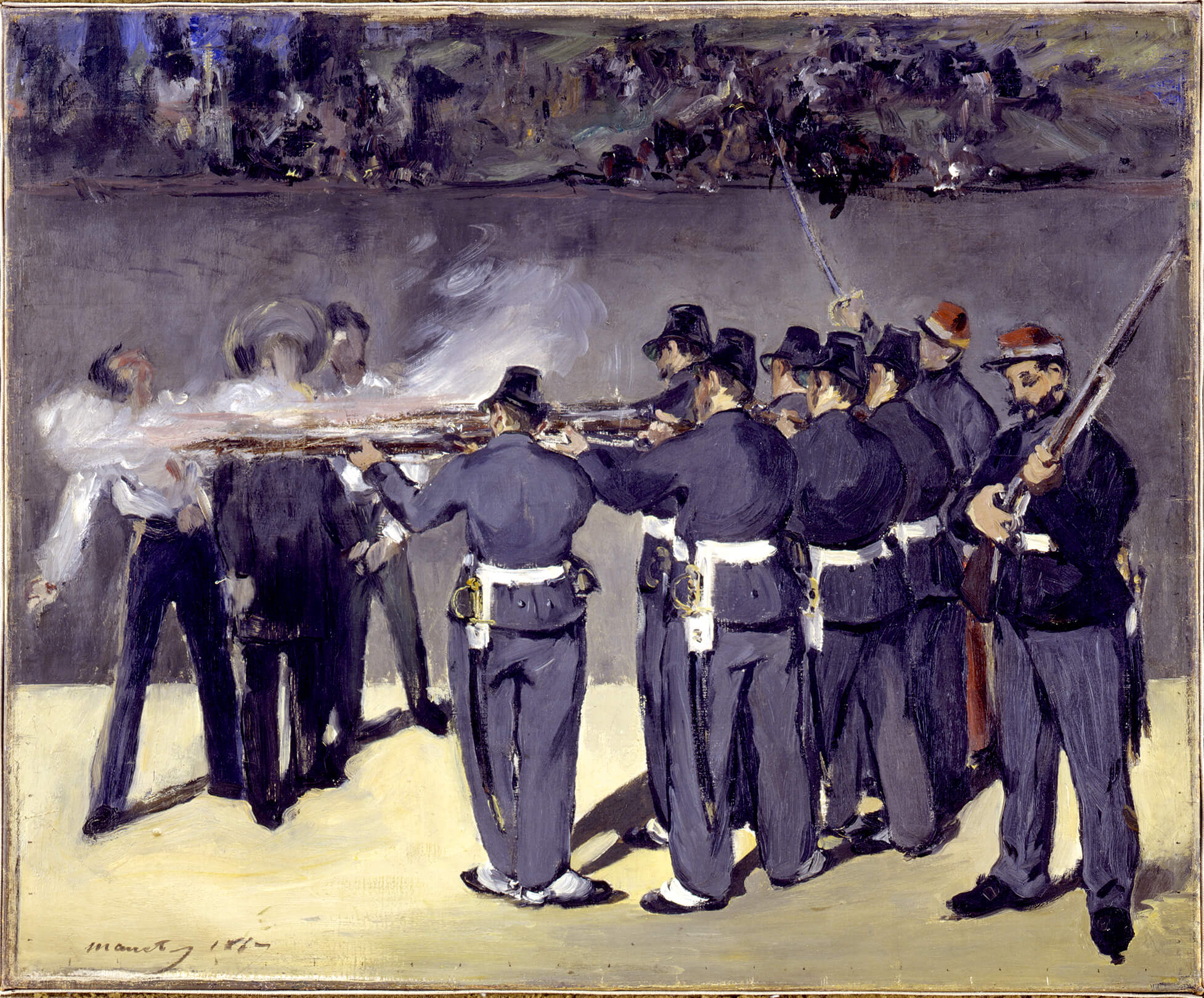

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, 1867, Öl auf Leinwand, 195,9 x 259,7 cm, Museum of Fine Arts, Boston, Photograph © 2022 Museum of Fine Arts, BostonDurch erste (teils auch gefälschte) Nachrichten in den französischen Zeitungen werden die weiteren Umstände der Exekution bekannt. Unmittelbar darauf beginnt Manet mit einer ersten Ölstudie, in der er mit schnellen Pinselstrichen das Szenario umreißt. Wie in der späteren finalen Fassung stehen sich hier das Erschießungskommando des mexikanischen Militärs und Maximilian in Begleitung seiner Generäle Mejía und Miramón an der Seite gegenüber. In diesem Moment fallen die Schüsse. Die Szene ist so nebulös und undurchsichtig wie die Flut an Informationen über die Erschießung: Das mexikanische Militär ist durch ihre Sombreros stereotyp gekennzeichnet, während Maximilian und seine Generäle durch die unkontrollierten Schüsse im Pulverdampf kaum zu erkennen sind. Rechts außen steht der Soldat für den Gnadenschuss.

Nach und nach erreichen Frankreich immer detailliertere Berichte über die Hinrichtung und deren genaue Hintergründe. In Le Figaro erscheint am 11. August ein Artikel des Kritikers Albert Wolff, der aus einem Brief zitiert, den ein Kurier nach Paris gebracht hatte und von der Zensur unentdeckt blieb. Unter anderem ist dabei von drei missglückten Versuchen die Rede, den Kaiser von Mexiko zu erschießen. Auch vier Fotografien liegen dem Brief bei. Darauf ist auf dem ersten die Kirche zu sehen, in die der Leichnam Maximilians gebracht wurde. Ein zweites Foto zeigt das Hinrichtungskommando. Auf den beiden anderen ist die Weste und der Gehrock des Kaisers abgebildet. Diese Fotografien stammen von François Aubert, einem in Mexiko lebenden Franzosen, der diese Bilder als Bildkärtchen vertreiben lässt. In Frankreich werden sie daraufhin von der Firma Disdéri vertrieben.

Nach einem Bericht der London Times ist der Verkauf der Fotos von Aubert verboten. Wenige Wochen später wird der Fotohändler Alphonse Liébert zu zwei Monaten Gefängnis und 200 Francs Geldstrafe verurteilt, da er dieses Verbot unterlief.

In einer Erklärung berichtet Maximilian seinem Volk, dass alle französischen Soldaten Mexiko verlassen würden. Bereits am 13. März schiffen sich die letzten von ihnen in Vera Cruz ein und reisen zurück nach Europa.

Maximilian mit Sombrero

Maximilian mit Sombrero, Anonyme Fotografie in Visitformat, 1867, Mexiko-Stadt, INAH, Schloss ChapultepecNach dem Abzug der Franzosen rücken die Streitkräfte um Juárez nach Süden vor. Nur wenige Gebiete können von den kaiserlichen Truppen gehalten werden. Maximilian zieht sich mit etwa 9.000 Mann nach Querétaro, etwa 200 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, zurück. Die Stadt wird daraufhin von den gegnerischen Kräften umzingelt.

Plan von Querétaro

Plan von Querétaro (nach dem Plan in Prinz Salm-Salms Memoiren von 1868)Die republikanischen Truppen marschieren in Querétaro ein, Maximilian und sein Gefolge ergeben sich ihnen. Der gestürzte Kaiser und seine beiden Generäle Miramón und Mejía werden vor ein Militärtribunal gestellt und zum Tode verurteilt. Auch zahlreiche Gnadengesuche aus Europa bewirken keine Abänderung der Strafe. Auch Versuche, Maximilian und seinen Getreuen eine Flucht zu ermöglichen, scheitern.

General Tomás, Mejía

General Tomás, Mejía, Fotografie von François Aubert, um 1864, Albumin-Druck, 17,3 x 13 cm, Brüssel, Musée Royal de l’ArméeAuf dem Cerro de las Campanas (übersetzt „Glockenhügel“) von Querétaro kommt es zur gemeinsamen Hinrichtung der drei Verurteilten. Juárez und seine Truppen übernehmen daraufhin die Macht über ganz Mexiko. 1871 wird der Politiker in seinem Präsidentenamt bestätigt, stirbt aber bereits im Juli 1872.

Die drei Kreuze auf dem Cerro de las Camapanas

Die drei Kreuze auf dem Cerro de las Camapanas, Fotografie von François Aubert, Juni 1867, Albumin-Druck, 16 x 22,4 cm, Brüssel, Musée Royal de l’ArméeZehn Tage nach der Hinrichtung erreicht Paris die Nachricht vom Tode Maximilians. Napoleon III. ist gerade dabei, die Weltausstellung in seiner Hauptstadt feierlich zu eröffnen. Die eingeladenen österreichischen Ehrengäste sagen ihren Besuch mehrheitlich ab, auch Kaiser Franz Joseph nimmt von einem geplanten Paris-Besuch Abstand.

Andenken an die Weltausstellung von 1867

Andenken an die Weltausstellung von 1867, Anonyme Lithographie, 28,7 x 40,4 cm, 1867, Paris, Musée CarnavaletDie Nachricht von Maximilians Tod erreicht seine Gattin Charlotte in Brüssel. Der österreichische Geschäftsträger des mexikanischen Kaiserreiches, Freiherr Eduard Lago, bittet in einem Schreiben an die Kapitäne der Schiffe, die Nachricht möglichst schnell weiterzureichen und über New Orleans weiter nach New York zu senden, damit sie nach Europa an den österreichischen Minister des Auswärtigen, Freiherr Friedrich Ferdinand von Beust, telegrafiert wird. Das Schreiben erreicht am 29. Juni erst Wien, von wo aus sie Charlotte überbracht wird „S.M. der Kaiser Maximilian wurde gestern früh 7 Uhr in Querétaro füsiliert. Die Nachricht ist offiziell.“

Die Telegrafie revolutioniert im 19. Jahrhundert das globale Kommunikationsnetz. Seit Juli 1866 besteht eine stabile Verbindung zwischen Europa und Amerika und damit die Möglichkeit in kürzester Zeit Telegramme zu versenden und zu empfangen.

Telegramm vom 20. Juni 1867

Telegramm vom 20. Juni 1867: Eduard Freiherr Lago an Friedrich Ferdinand Freiherr von BeustIn Le Figaro erscheint ein angeblicher Abdruck eines Berichtes, der zuvor in einer Zeitung in Querétaro erschienen sein soll. Darin werden nicht nur die letzten Worte Maximilians übermittelt, auch der Schauplatz der Hinrichtung und weitere Details werden beschrieben. Bereits am Folgetag wird dieser Bericht als Fälschung entlarvt. Zu gleicher Zeit erscheinen die ersten bildlichen Darstellungen von der Hinrichtung in Frankreich wie in Österreich.

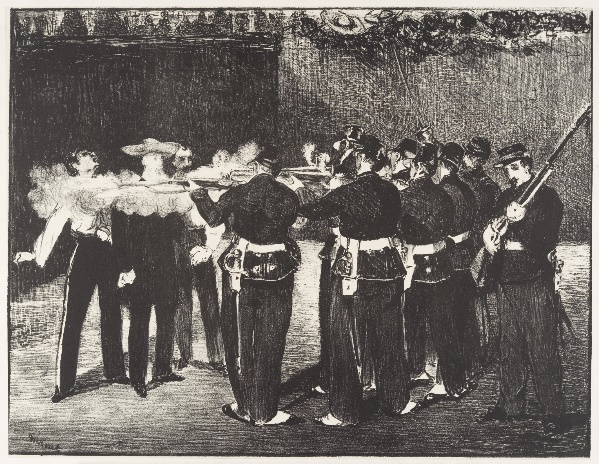

Manet beginnt vermutlich unmittelbar nach dem Eintreffen der Nachricht vom Tod Maximilians in Paris – vielleicht inspiriert durch den gefälschten Bericht vom 8. Juli in Le Figaro, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dieses in bildliche Form zu bringen. Bis 1868 entstehen insgesamt drei Varianten in Gemäldeform (erste Fassung heute im Boston Museum of Fine Art, zweite Fassung in der Londoner National Gallery, dritte Fassung in Mannheim), eine Ölstudie (Ny Karlsberg Glyptothek, Kopenhagen) und eine Lithographie.

Édouard Manet

Édouard Manet, Fotografie von Nadar, um 1865, Paris, Caisse Nationale des Monuments HistoriquesVermutlich angeregt durch die ersten Berichte, beginnt Manet mit der ersten Gemälde- Fassung des Themas. Für einen relativ frühen Beginn dieser Fassung spricht, dass sie in wesentlichen Teilen von den späteren Schilderungen des Ereignisses abweicht. Da Teile des Gemäldes abgeschabt sind, scheint es Manet – unter dem Eindruck der nach und nach eintreffenden Details über die reale Hinrichtung – immer wieder abgeändert zu haben.

Ausschnitt aus Le Figaro

Ausschnitt aus Le Figaro, 8. Juli 1867

1867, Öl auf Leinwand, 195,9 x 259,7 cm

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, 1867, Öl auf Leinwand, 195,9 x 259,7 cm, Museum of Fine Arts, Boston, Photograph © 2022 Museum of Fine Arts, BostonDurch erste (teils auch gefälschte) Nachrichten in den französischen Zeitungen werden die weiteren Umstände der Exekution bekannt. Unmittelbar darauf beginnt Manet mit einer ersten Ölstudie, in der er mit schnellen Pinselstrichen das Szenario umreißt. Wie in der späteren finalen Fassung stehen sich hier das Erschießungskommando des mexikanischen Militärs und Maximilian in Begleitung seiner Generäle Mejía und Miramón an der Seite gegenüber. In diesem Moment fallen die Schüsse. Die Szene ist so nebulös und undurchsichtig wie die Flut an Informationen über die Erschießung das mexikanische Militär ist durch ihre Sombreros stereotyp gekennzeichnet, während Maximilian und seine Generäle durch die unkontrollierten Schüsse im Pulverdampf kaum zu erkennen sind. Rechts außen steht der Soldat für den Gnadenschuss.

Nach und nach erreichen Frankreich immer detailliertere Berichte über die Hinrichtung und deren genaue Hintergründe. In Le Figaro erscheint am 11. August ein Artikel des Kritikers Albert Wolff, der aus einem Brief zitiert, den ein Kurier nach Paris gebracht hatte und von der Zensur unentdeckt blieb. U. a. ist dabei von drei missglückten Versuchen die Rede, den Kaiser von Mexiko zu erschießen. Auch vier Fotografien liegen dem Brief bei Darauf ist auf dem ersten die Kirche zu sehen, in die der Leichnam Maximilians gebracht wurde. Ein zweites Foto zeigt das Hinrichtungskommando. Auf den beiden anderen ist die Weste und der Gehrock des Kaisers abgebildet. Diese Fotografien stammen von François Aubert, einem in Mexiko lebenden Franzosen, der diese Bilder als Bildkärtchen vertreiben lässt. In Frankreich werden sie daraufhin von der Firma Disdéri vertrieben.

Nach einem Bericht der Londoner Times ist der Verkauf der Fotos von Aubert verboten. Wenige Wochen später wird der Fotohändler Alphonse Liébert zu zwei Monaten Gefängnis und 200 Francs Geldstrafe verurteilt, da er dieses Verbot unterlief.

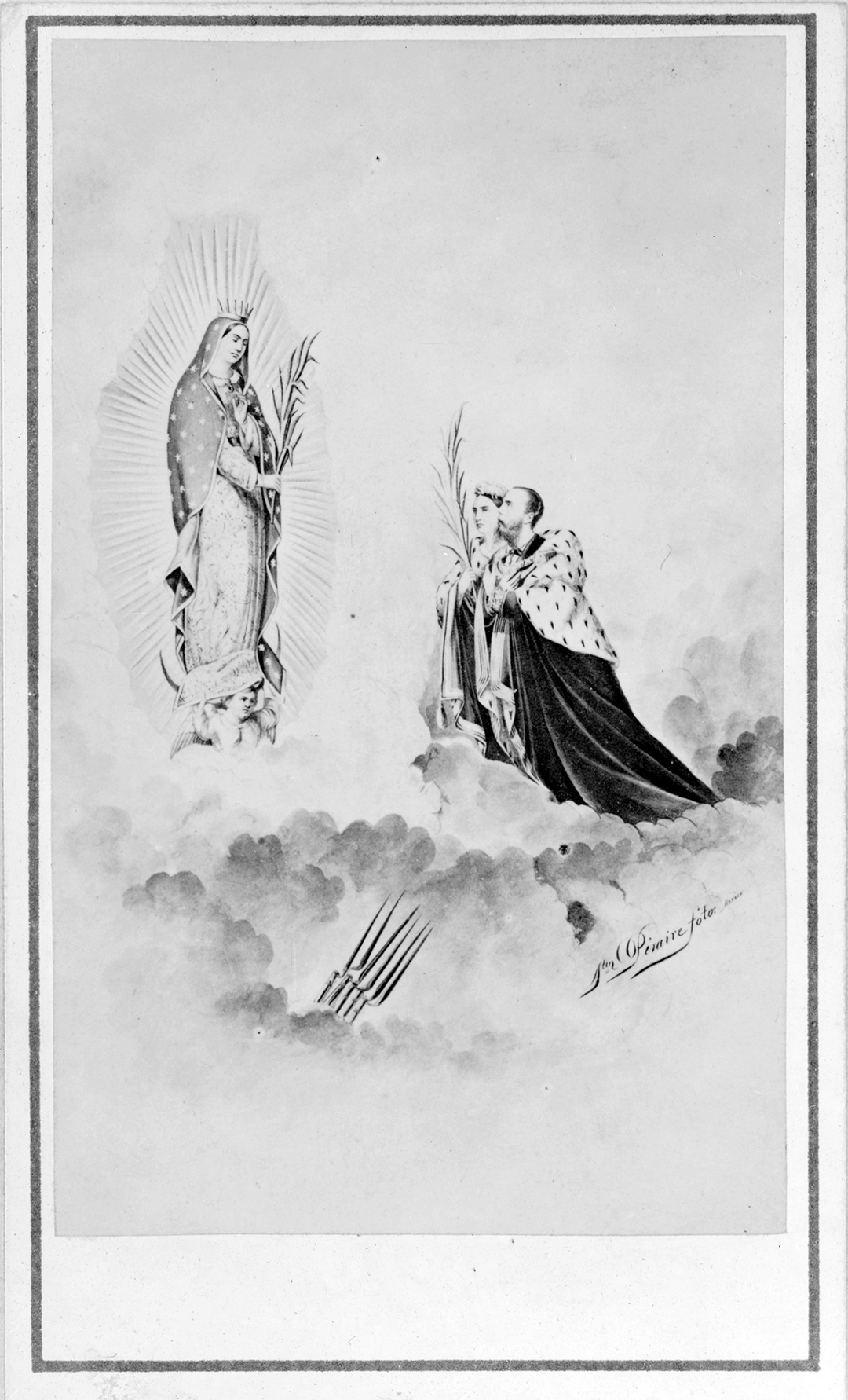

Der nach Österreich überführte Leichnam Maximilians trifft in Wien ein und wird zwei Tage später feierlich in der dortigen Kapuzinergruft beigesetzt. Zuvor hatten sich die Mexikaner lange geweigert, Maximilian nach Europa überführen zu lassen.

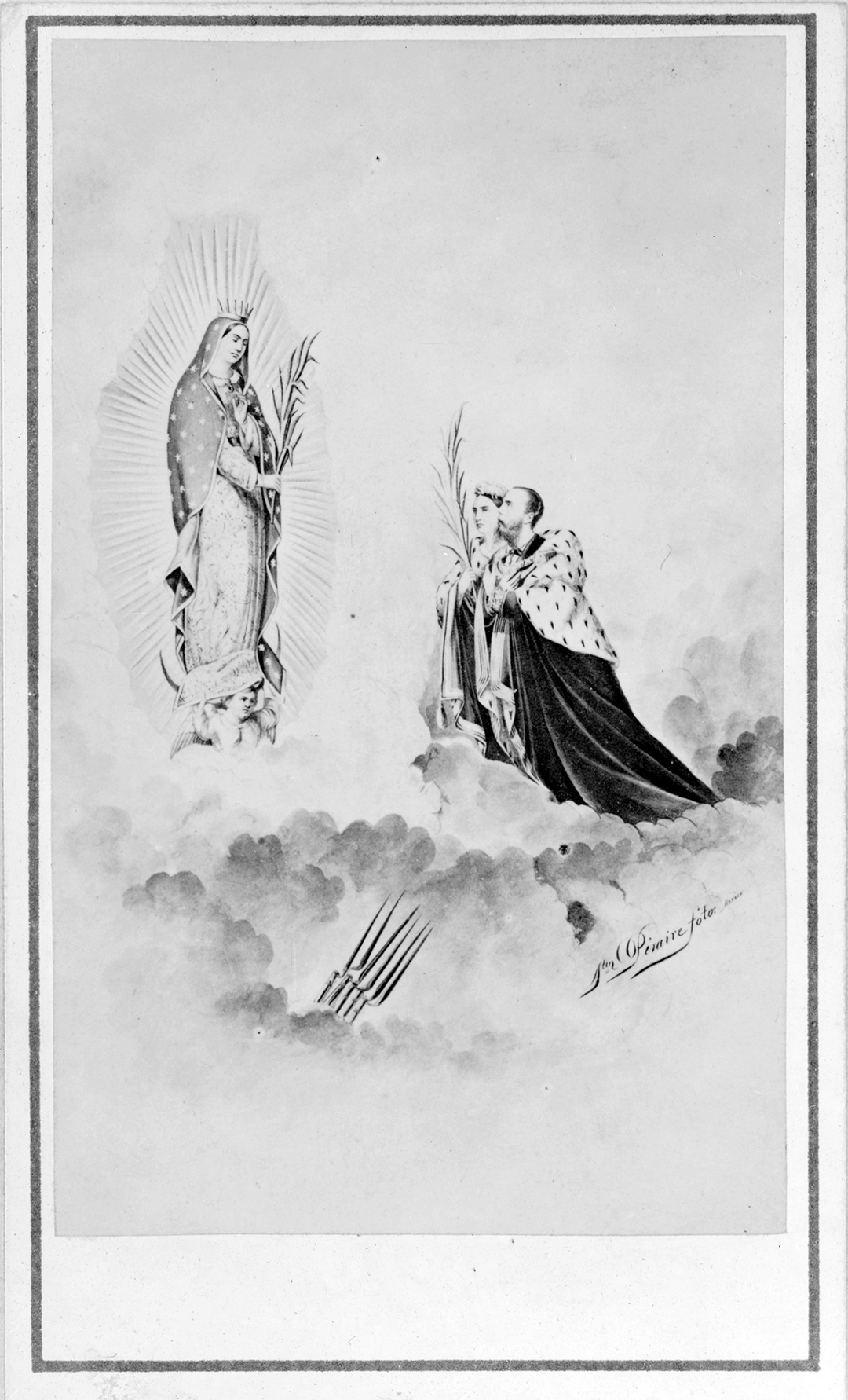

Gedächtnisporträts des Kaisers und der Kaiserin

Gedächtnisporträts des Kaisers und der Kaiserin von Mexiko, Bildkärtchen im Visitformat von François Aubert, 1867, Sammlung Kommandant SpitzerIn der Zeitschrift Auriste wird angekündigt, dass im kommenden Salon ein Gemälde Manets mit dem Titel Der Tod des Kaisers Maximilian zu sehen sein soll. Vermutlich war damit die zweite Fassung des Gemäldes gemeint, an der der Künstler bereits seit dem letzten Spätsommer / Herbst arbeitete.

In den kommenden zwei Jahren ändert Manet sein Bildkonzept grundlegend. Die zweite Fassung ist heute nur noch in Fragmenten erhalten. Auch wenn Maximilian und General Tomás Mejía in der fragmentarischen Version nicht zu sehen sind, ist die Komposition detailreicher und in der Malweise ruhiger als die erste Fassung. Die von den Erben zerschnittenen Teile der zweiten Version wurden erst nach dem Ankauf durch die National Gallery in London wieder auf einer Leinwand zusammengeführt. Dass Manet die Sombreros der Soldaten durch die Kappen der offiziellen mexikanischen Regierungsuniform ersetzt, lässt vermuten, dass er die in Frankreich verbotenen Fotografien des Erschießungskommandos kannte.

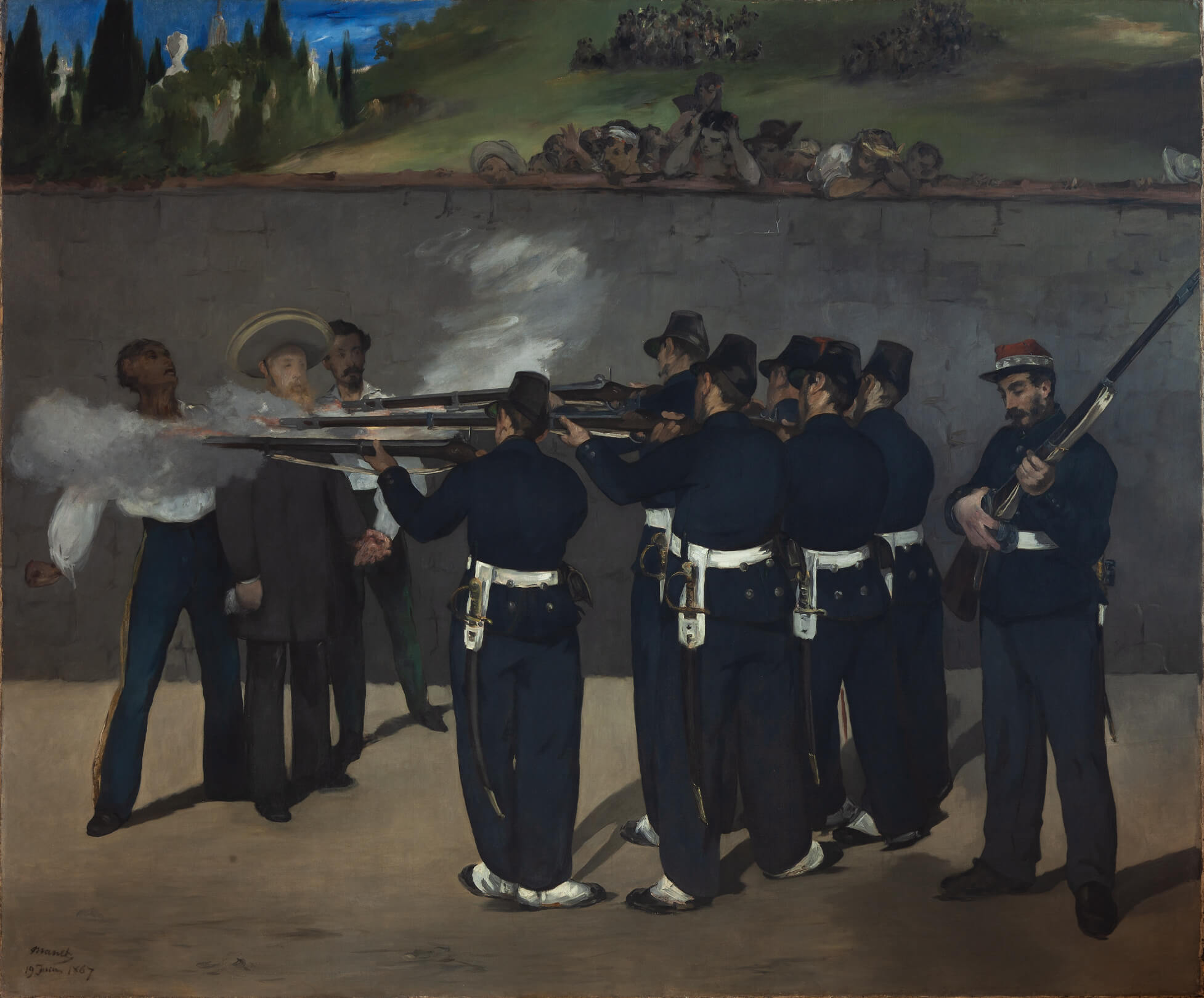

ca. 1867-68, Öl auf Leinwand, 193 × 284 cm

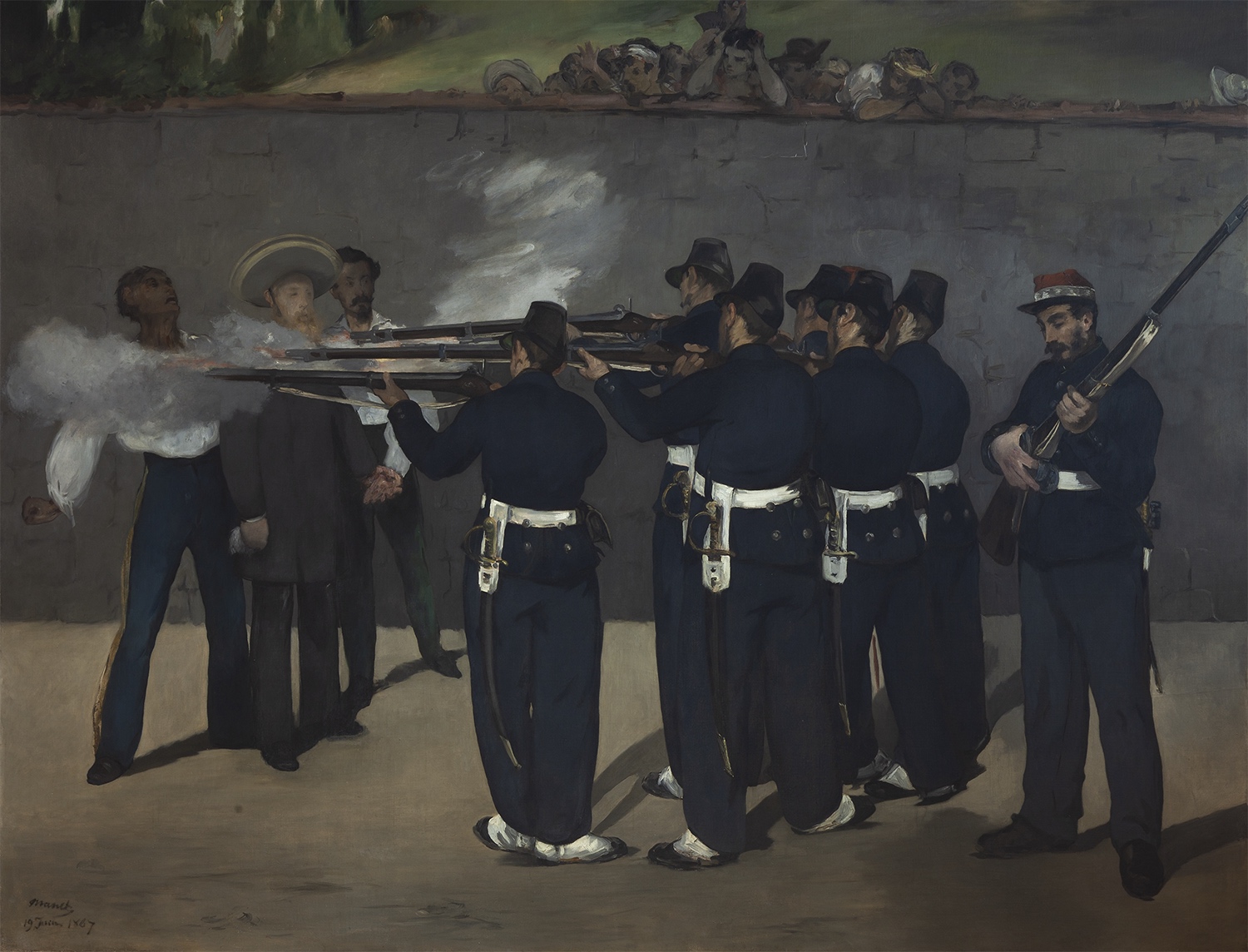

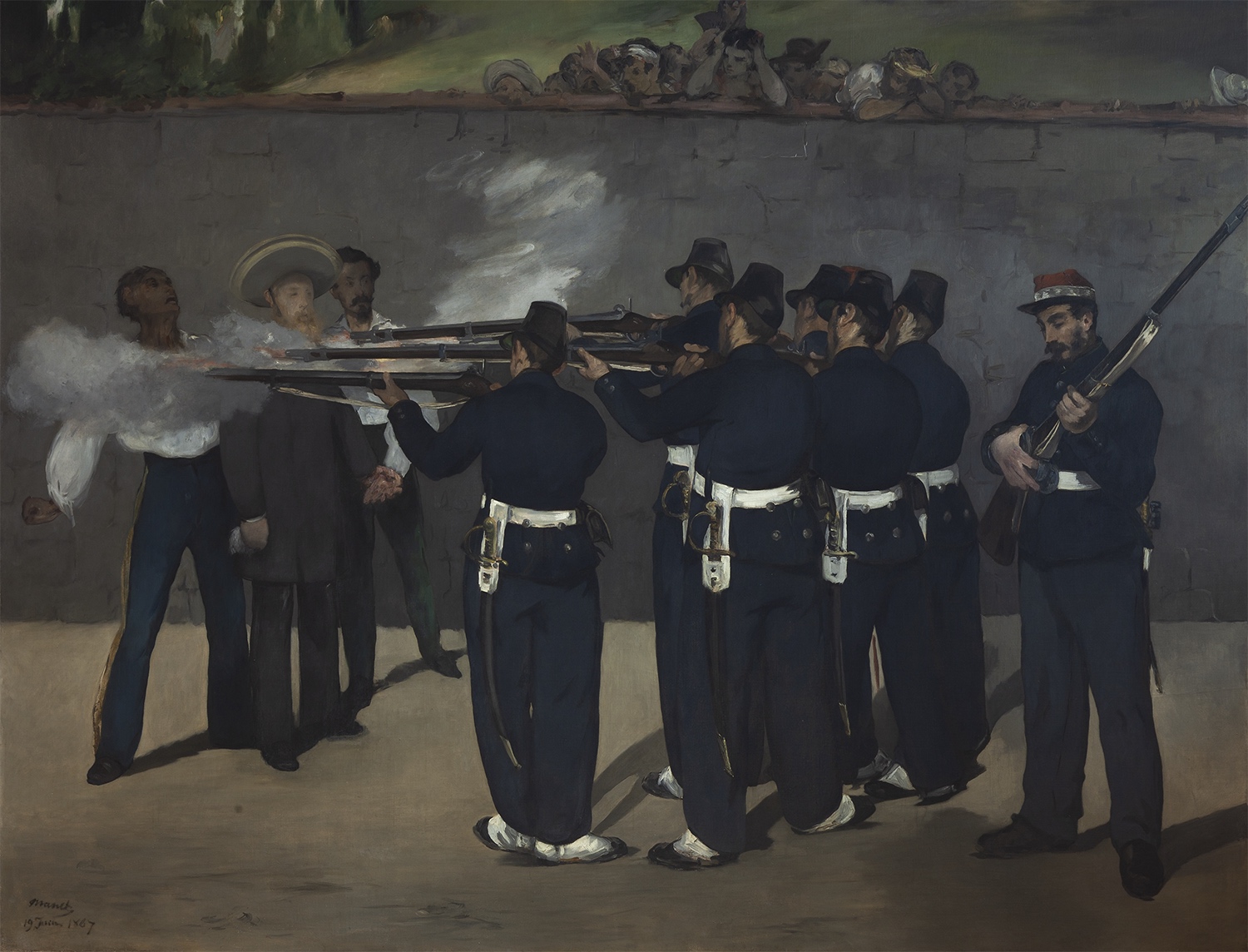

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, ca. 1867-68, Öl auf Leinwand, 193 × 284 cm, National Gallery, London © The National Gallery, LondonManet arbeitet an der dritten Fassung des Gemäldes. Dazu fertigt er zunächst eine Ölstudie an.

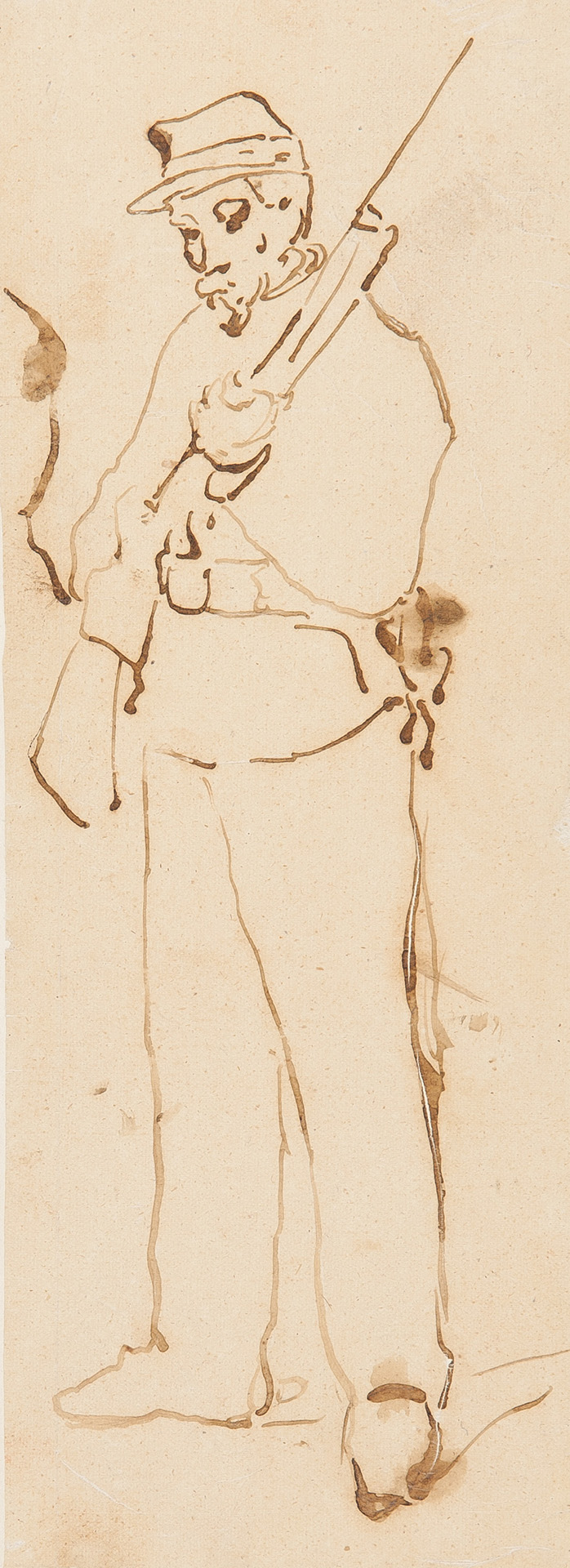

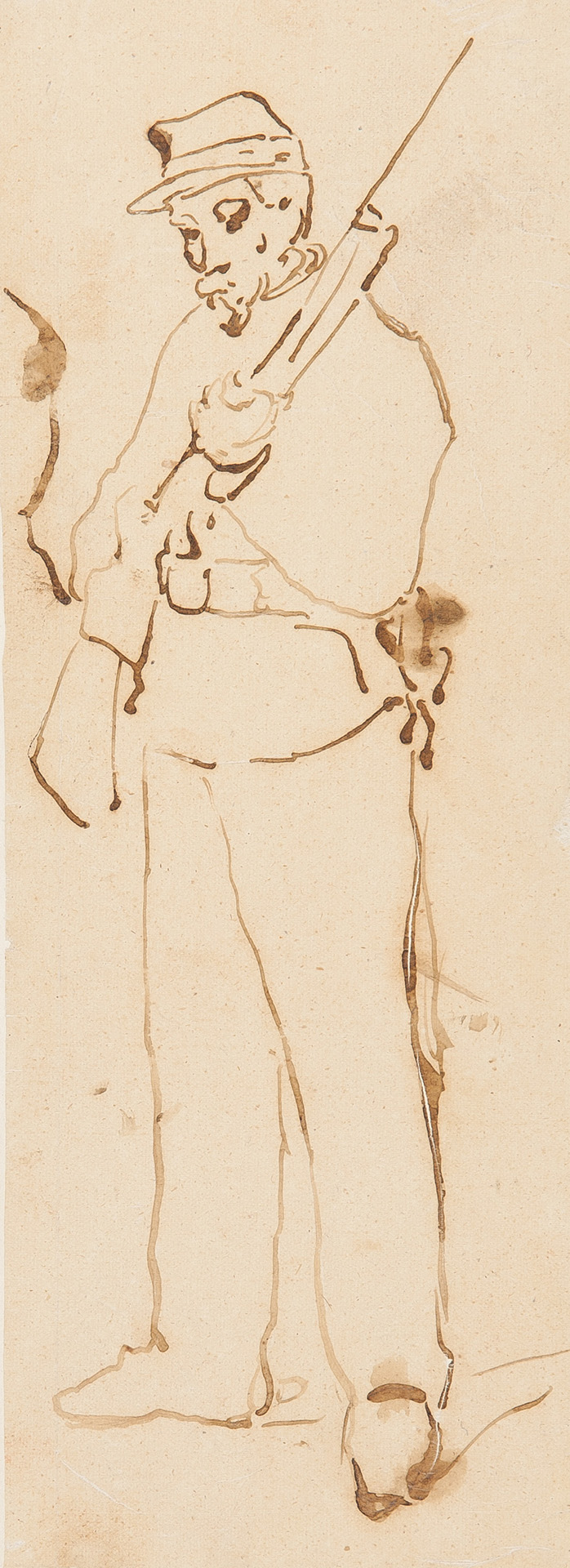

Studie eines Soldaten

Édouard Manet, Studie eines Soldaten mit Gewehr, 1867/68, Tusche und Sepia auf Papier, 26,5 x 9,7 cm, Kunsthalle MannheimDie klischeehafte Darstellung der mexikanischen Soldaten aus der ersten Fassung gibt Manet in den nachfolgenden Versionen auf. Seine Komposition zeigt nun ein Erschießungskommando, das seinen Befehl geordnet und mit makellosen Uniformen ausführt. Maximilian trägt im Gegensatz zu den Soldaten noch immer seinen Sombrero – ein Symbol für sein romantisch-verklärtes Selbstverständnis. Manet nimmt die weißen Gamaschen in der Komposition mit auf, obwohl sie nicht zur offiziellen mexikanischen Uniform gehören. So sind auch die Krummsäbel Teil der Ausrüstung der französischen Gendarmerie. Mit den Änderungen macht Manet die politische Mitschuld Frankreichs an der Erschießung des Kaisers sichtbar. Diese Kritik wird noch deutlicher, indem er dem Unteroffizier des Gnadenschusses die Gesichtszüge von Napoleon III. verleiht. Durch die Mauer im Hintergrund wirkt die Szene bühnenhaft. Schaulustige haben sich über sie gelehnt und beobachten das Geschehen.

1867, Öl auf Leinwand, 48 x 58 cm

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, 1867, Öl auf Leinwand, 48 x 58 cm, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen, Dauerleihgabe der National Gallery of Denmark, KopenhagenDer nach Österreich überführte Leichnam Maximilians trifft in Wien ein und wird zwei Tage später feierlich in der dortigen Kapuzinergruft beigesetzt. Zuvor hatten sich die Mexikaner lange geweigert, Maximilian nach Europa überführen zu lassen.

Gedächtnisporträts des Kaisers und der Kaiserin

Gedächtnisporträts des Kaisers und der Kaiserin von Mexiko, Bildkärtchen im Visitformat von François Aubert, 1867, Sammlung Kommandant SpitzerIn der Zeitschrift Auriste wird angekündigt, dass im kommenden Salon ein Gemälde Manets mit dem Titel Der Tod des Kaisers Maximilian zu sein soll. Vermutlich war damit die zweite Fassung des Gemäldes gemeint, an der der Künstler bereits seit dem letzten Spätsommer / Herbst arbeitete.

ca. 1867-68, Öl auf Leinwand, 193 × 284 cm

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, ca. 1867-68, Öl auf Leinwand, 193 × 284 cm, National Gallery, London © The National Gallery, LondonIn den kommenden zwei Jahren ändert Manet sein Bildkonzept grundlegend. Die zweite Fassung ist heute nur noch in Fragmenten erhalten. Auch wenn Maximilian und General Tomás Mejía in der fragmentarischen Version nicht zu sehen sind, ist die Komposition detailreicher und in der Malweise ruhiger als die erste Fassung. Die von den Erben zerschnittenen Teile der zweiten Version wurden erst nach dem Ankauf durch die National Gallery in London wieder auf einer Leinwand zusammengeführt. Dass Manet die Sombreros der Soldaten durch die Kappen der offiziellen mexikanischen Regierungsuniform ersetzt, lässt vermuten, dass er die in Frankreich verbotenen Fotografien des Erschießungskommandos kannte.

Manet arbeitet an der dritten Fassung des Gemäldes. Dazu fertigt er zunächst eine Ölstudie an.

Studie eines Soldaten

Édouard Manet, Studie eines Soldaten mit Gewehr, 1867/68, Tusche und Sepia auf Papier, 26,5 x 9,7 cm, Kunsthalle MannheimDie klischeehafte Darstellung der mexikanischen Soldaten aus der ersten Fassung gibt Manet in den nachfolgenden Versionen auf. Seine Komposition zeigt nun ein Erschießungskommando, das seinen Befehl geordnet und mit makellosen Uniformen ausführt. Maximilian trägt im Gegensatz zu den Soldaten noch immer seinen Sombrero – ein Symbol für sein romantisch-verklärte Selbstverständnis. Manet nimmt die weißen Gamaschen in der Komposition mit auf, obwohl sie nicht zur offiziellen mexikanischen Uniform gehören. So sind auch die Krummsäbel Teil der Ausrüstung der französischen Gendarmerie. Mit den Änderungen macht Manet die politische Mitschuld Frankreichs an der Erschießung des Kaisers sichtbar. Diese Kritik wird noch deutlicher, indem er dem Unteroffizier des Gnadenschusses die Gesichtszüge von Napoleon III. verleiht. Durch die Mauer im Hintergrund wirkt die Szene bühnenhaft. Schaulustige haben sich über sie gelehnt und beobachten das Geschehen.

1867, Öl auf Leinwand, 48 x 58 cm

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, 1867, Öl auf Leinwand, 48 x 58 cm, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen, Dauerleihgabe der National Gallery of Denmark, KopenhagenManet vollendet sein 252 x 302 cm großes Gemälde auf der Grundlage der 1867 entstandenen Komposition.

1868–1869, Öl auf Leinwand, 252 x 302 cm

Édouard Manet, L’exécution de l’empereur Maximilien / Die Erschießung Kaiser Maximilians, 1868–1869, Öl auf Leinwand, 252 x 302 cm, Kunsthalle Mannheim © Foto Kunsthalle Mannheim, Cem YücetasIn der endgültigen Version von 1869 trägt Maximilian einen Sombrero und wird im Moment der Erschießung von seinen Generälen Mejía und Miramón flankiert. Miramón hält die Hand des gescheiterten Kaisers, der gefasst seinem Tod entgegenblickt. Manets „Ereignisbild“ hat einen Bruch mit der akademischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts zur Folge: Keine Glorifizierung, sondern ein politisches Desaster für das französische Kaiserreich wird als Historienbild zum Thema gemacht. Neue Möglichkeiten der Kommunikation, z.B. der Telegrafie, aber auch die Fotografie verändern die Gestaltung von Historiengemälden. Das Bild ist hochpolitisch. In Frankreich darf es nicht gezeigt werden. Erst 10 Jahre nach seiner Entstehung wird es in den USA öffentlich ausgestellt, in Frankreich erst nach dem Tod des Künstlers.

Manet erhält die Nachricht, dass sein Gemälde L'exécution de l'empereur Maximilien nicht für den Salon zugelassen wurde.

Erstmals bezeugt ein Dokument die Existenz des Gemäldes. In einem von Manet erstellten Verzeichnis seiner Werke gibt er den Wert des Bildes mit 25.000 Francs an. Vermutlich im gleichen Jahr wird das Gemälde im Auftrag des Künstlers erstmals fotografiert.

Das Gemälde wird von der französischen Opernsängerin Emilie Ambre und ihrem Manager Gaston de Beauplan im Dezember 1879 nach New York gebracht und dort erstmals öffentlich ausgestellt – zunächst in einem Saal des Broadways. Trotz zahlreicher Pressemitteilungen und Fotografien des Gemäldes hat die Ausstellung wenig Erfolg. Im Folgejahr wird es dem Publikum auch in Boston gezeigt und erhält mehr Aufmerksamkeit.

Im Nachlassverzeichnis erscheint das Gemälde als Nummer 18 mit einem Schätzwert von 1.000 Francs. Auch auf einer handgeschriebenen Liste von Léon Leenhoff taucht es auf. Als Nummer 309 ist dort der Titel Exécution de Maximilien. Signé et daté 19 juin 1867 angegeben.

Das Gemälde soll eigentlich in der Versteigerung des Ateliernachlasses am 4. und 5. Februar im Hôtel Drouot versteigert werden, wird aber kurz davor von der Witwe davon wieder zurückgezogen.

Suzanne Manet entschließt sich zum Verkauf des Gemäldes an den Pariser Kunsthändler Durand-Ruel und erhält dafür 5.000 Francs. Im Anschluss daran wird es auf der Exhibition of International Art in London ausgestellt und stößt auf ein positives Echo.

Das Gemälde wechselt für 12.000 Francs in den Besitz von Baron Denys Cochin.

Im Pariser Salon d’Automne wird das Gemälde als Leihgabe von Denys Cochin als Nr. 18 präsentiert.

Die Familie Bernheim-Jeune erwirbt das Gemälde.

Ein erster brieflicher Kontakt zwischen Paul Cassirer und Fritz Wichert findet statt. Cassirer beglückwünscht Wichert zu seinem Amt als Kunsthallendirektor und schlägt ihm erste Ankäufe vor.

In einem zweiten Brief schlägt Cassirer Wichert weitere Werke zum Ankauf vor, darunter auch L'exécution de l'empereur Maximilien.

Unter Vermittlung des Berliner Kunsthändlers Paul Cassirer wird das Gemälde von der Kunsthalle Mannheim angekauft, die vor kurzem eröffnet wurde. Möglich wird diese Erwerbung durch die finanzielle Unterstützung von sieben namentlich bekannten und zwei ungenannten Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. Die bekannten Stifer:innen sind im Einzelnen Louise Lauer, Clothilde Scipio geb. Jordan, Kommerzienrat Emil Mayer, Kommerzienrat E. Reinhardt, Geheimer Kommerzienrat Dr. Carl Friedrich Reiß, Major Max von Seubert, Direktor Heinrich Vögele.

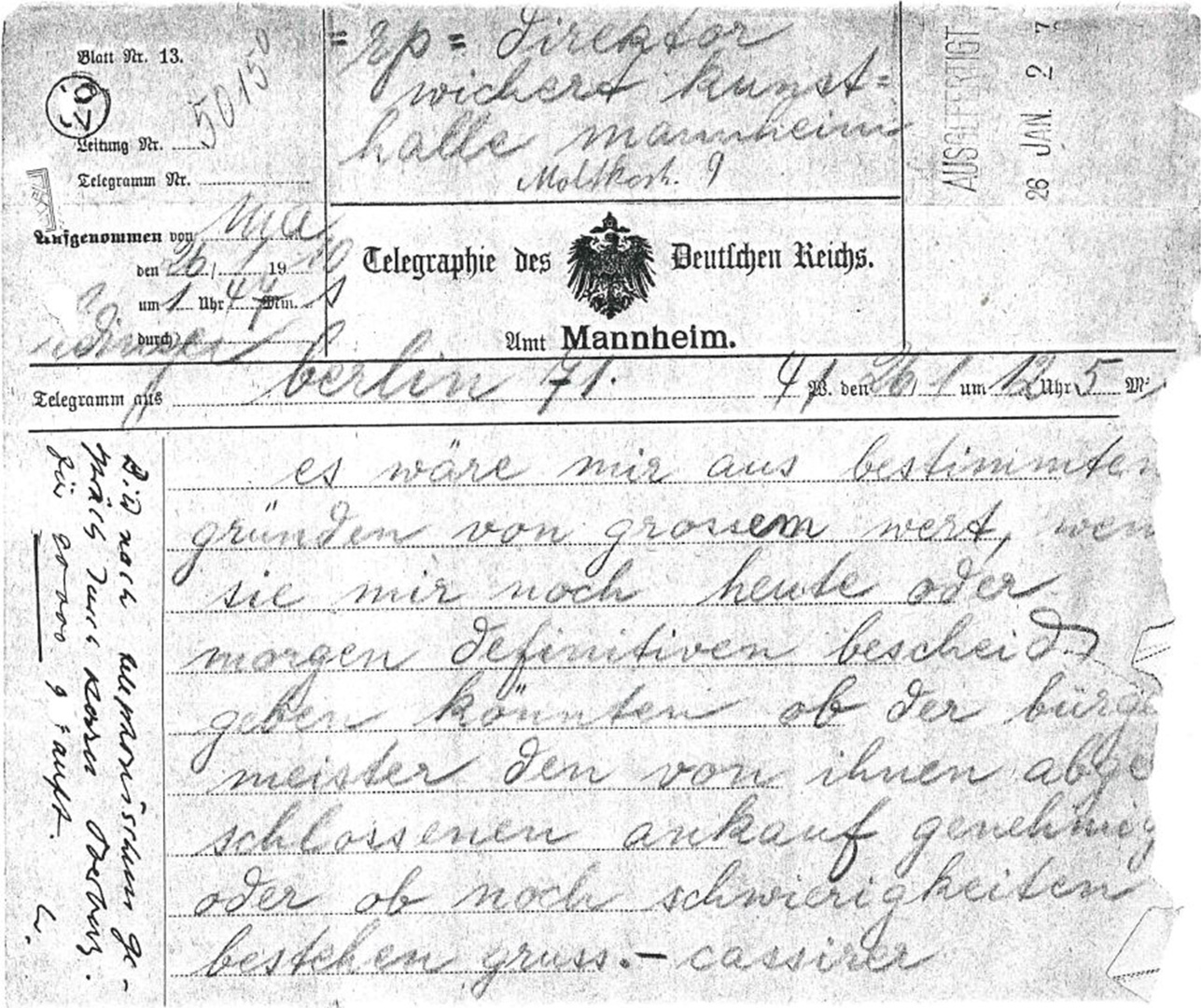

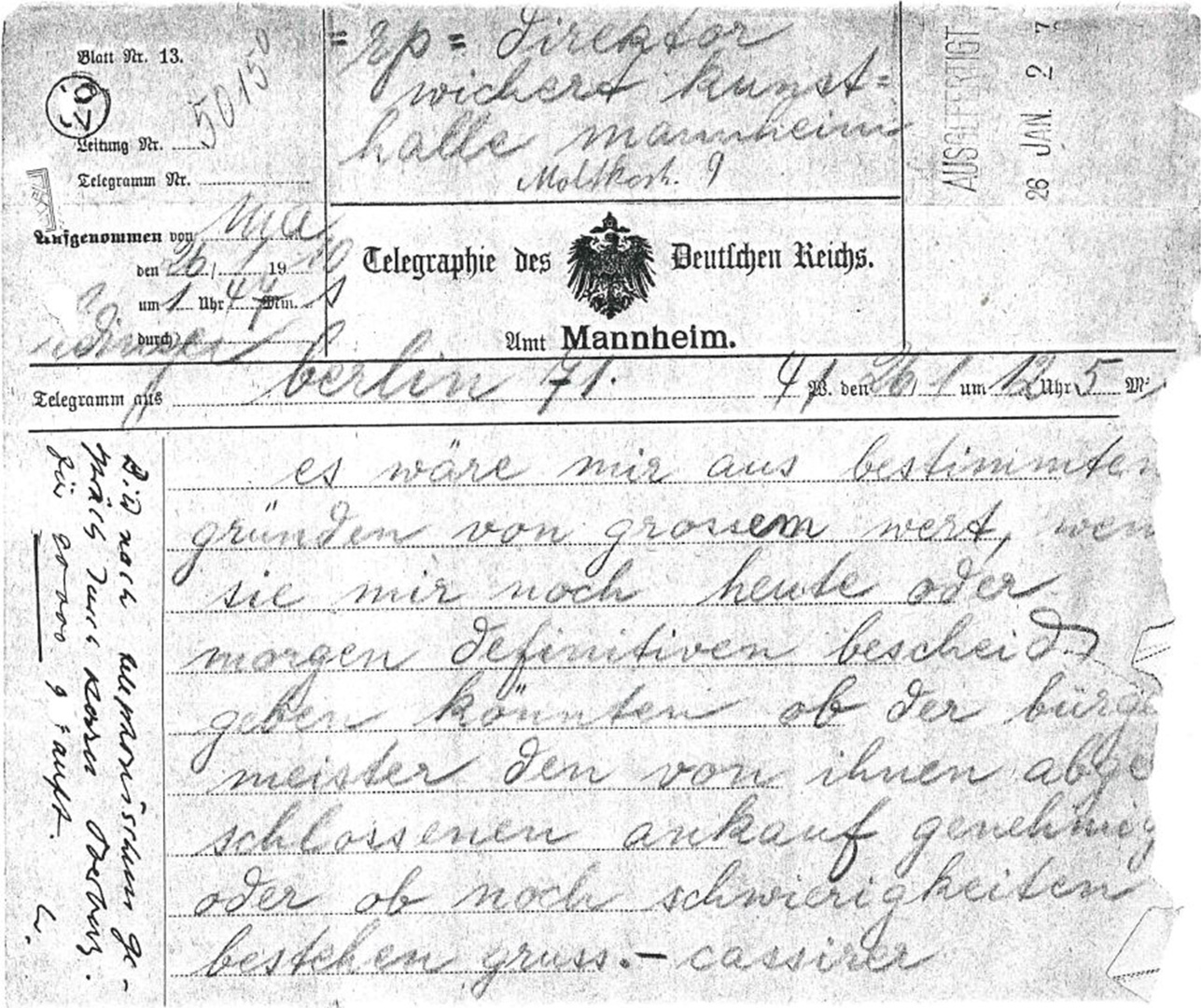

In einem Telegramm fragt Cassirer bei Wichert nach, ob der Ankauf des Manet-Gemäldes durch den Oberbürgermeister bereits genehmigt wurde.

Telegramm von Paul Cassirer an Direktor Fritz Wichert

Telegramm von Paul Cassirer an Direktor Fritz Wichert vom 26. Januar 1910Oberbürgermeister Martin bestätigt den Ankauf Manets offiziell. Bis zum 27. Januar seien 90.000 Mark durch die stiftenden Bürgerinnen und Bürger eingegangen, diese Summe dann umgehend an Cassirer weitergeleitet worden. Als erstes Medium berichtet das Mannheimer Tagblatt von der Erwerbung des Gemäldes.

In seinem Artikel Manets Erschießung Kaiser Maximilians in der Mannheimer Kunsthalle berichtet

Julius Meier-Graefe

überregional von dem Ankauf des Gemäldes und lobt diesen ausdrücklich

“Manet gehört uns.

Und es bleibt uns nur noch übrig,

den materiellen Besitz in den geistigen zu verwandeln. […] Es ist immer noch leicht, eine

gute Sammlung moderner Bilder zu schaffen.

Für 90.000 Mark, die das Bild gekostet hat, bekommt man kaum einen falschen Lionardo. Es

gehören nur die Eigenschaften dazu, deren die

Maler solcher Bilder bedürfen Wahrheit, Sachlichkeit, Freiheit. Der Anfang verpflichtet die

Mannheimer Sammlung zu einem sehr hohen Niveau.

Hält sie es ein, so wird man ihr gern verzeihen, dass man eine Nacht fahren muss, um sich

davon zu überzeugen.“

Mehrere positive Mitteilungen zum Ankauf des Bildes folgen, z.B. in einem Beitrag des

General-Anzeigers vom 18. April 1910

“[…] Demnach und nach den Beschreibungen muss es ein ganz hervorragendes Werk sein. Schon die

Größe (305 x 252) weist auf die Bedeutung

des Bildes hin. […] Dem Bilde wird eine mächtige Wirkung nachgerühmt. Man kann es nur mit

Vélazquez Übergabe von Breda vergleichen.

Jedenfalls dürfte es das bedeutendste Bild von Manet sein, das sich in deutschen Galerien

befindet. Man wird, um den Vater des Impressionismus kennenzulernen, in Zukunft zuerst nach

Mannheim pilgern müssen.“

Das Gemälde ist Teil der Ausstellung der Berliner Sezession. Der Maler Max Liebermann, der bereits zuvor Arbeiten von Manet in Berlin präsentierte, schreibt über das Bild “Nie, vielleicht mit einziger Ausnahme Goyas, ist einem Maler gelungen, die Wirklichkeit ohne irgendwelchen literarischen Beigeschmack so rein und restlos in malerische Werte umzusetzen.“ Wohingegen es in der deutschen Öffentlichkeit mitunter auf heftige Kritik stößt. In mehreren Artikeln im General-Anzeiger beginnt Theodor von Alt, ein aus Mannheim stammender Anwalt, gegen den Ankauf zu wettern. Seine Kritik mündet in seinem Buch Die Herabwertung der deutschen Kunst durch die Parteigänger des Impressionismus, das 1911 erscheint.

Unter Vermittlung des Berliner Kunsthändlers Paul Cassirer wird das Gemälde von der Kunsthalle Mannheim angekauft, die gerade eröffnet wird. Möglich wird diese Erwerbung durch die finanzielle Unterstützung von sieben namentlich bekannten und zwei ungenannten Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. Die bekannten Stifter sind im Einzelnen Fräulein Louise Lauer, Frau Clothilde Scipio geb. Jordan, Kommerzienrat Emil Mayer, Kommerzienrat E. Reinhardt, Geheimer Kommerzienrat Dr. Carl Friedrich Reiß, Major Max von Seubert, Direktor Heinrich Vögele.

In einem Telegramm fragt Cassirer bei Wichert nach, ob der Ankauf des Manet-Gemäldes durch den Oberbürgermeister bereits genehmigt wurde.

Telegramm von Paul Cassirer an Direktor Fritz Wichert

Telegramm von Paul Cassirer an Direktor Fritz Wichert vom 26. Januar 1910Oberbürgermeister Martin bestätigt den Ankauf Manets offiziell. Bis zum 27. Januar seien 90.000 Mark durch die stiftenden Bürgerinnen und Bürger eingegangen und diese Summe dann umgehend an Cassirer weitergeleitet worden. Als erstes Medium berichtet das Mannheimer Tagblatt von der Erwerbung des Gemäldes.

In seinem Artikel Manets Erschießung Kaiser Maximilians in der Mannheimer Kunsthalle berichtet

Julius Meier-Graefe

überregional von dem Ankauf des Gemäldes und lobt diesen ausdrücklich:

„Manet gehört uns.

Und es bleibt uns nur noch übrig,

den materiellen Besitz in den geistigen zu verwandeln. […] Es ist immer noch leicht, eine

gute Sammlung moderner Bilder zu schaffen.

Für 90.000 Mark, die das Bild gekostet hat, bekommt man kaum einen falschen Lionardo. Es

gehören nur die Eigenschaften dazu, deren die

Maler solcher Bilder bedürfen Wahrheit, Sachlichkeit, Freiheit. Der Anfang verpflichtet die

Mannheimer Sammlung zu einem sehr hohen Niveau.

Hält sie es ein, so wird man ihr gern verzeihen, dass man eine Nacht fahren muss, um sich

davon zu überzeugen.“

Mehrere positive Mitteilungen zum Ankauf des Bildes folgen, z.B. in einem Beitrag des

General-Anzeigers vom 18. April 1910

„[…] Demnach und nach den Beschreibungen muss es ein ganz hervorragendes Werk sein. Schon die

Größe (305 x 252) weist auf die Bedeutung

des Bildes hin. […] Dem Bilde wird eine mächtige Wirkung nachgerühmt. Man kann es nur mit

Vélazquez Übergabe von Breda vergleichen. Jedenfalls dürfte es das bedeutendste Bild von

Manet sein, das sich in deutschen Galerien befindet. Man wird, um den Vater des

Impressionismus kennenzulernen, in Zukunft zuerst nach Mannheim pilgern müssen.“

Das Gemälde ist Teil der Ausstellung der Berliner Sezession. Der Maler Max Liebermann, der bereits zuvor Arbeiten von Manet in Berlin präsentierte, schreibt über das Bild: „Nie, vielleicht mit einziger Ausnahme Goyas, ist einem Maler gelungen, die Wirklichkeit ohne irgendwelchen literarischen Beigeschmack so rein und restlos in malerische Werte umzusetzen.„ Wohingegen es in der deutschen Öffentlichkeit mitunter auf heftige Kritik stößt. In mehreren Artikeln im General-Anzeiger beginnt Theodor von Alt, ein aus Mannheim stammender Anwalt, gegen den Ankauf zu wettern. Seine Kritik mündet in seinem Buch Die Herabwertung der deutschen Kunst durch die Parteigänger des Impressionismus, das 1911 erscheint.

Auf der Ausstellung Art moderne in Paris wird das Gemälde noch einmal dem französischen Publikum gezeigt. Erst 1951 sollte es wieder zu Gast in seiner französischen Heimat sein.

Öl auf Leinwand

H 252,00 x B 302,00 cm

Manets großformatiges Bild ist eines der zentralen Hauptwerke der Kunsthalle Mannheim und bildet mit seinem frühen Ankauf 1910 den eigentlichen Beginn der Gemäldesammlung. Mit der Erschießung des von Frankreich eingesetzten Kaisers Maximilian I. von Mexiko reagiert er auf einen gewaltsamen Konflikt zwischen dem französischen Kaiserreich und mexikanischen Republikanern. Manet arbeitet von 1868 bis 1869 an der wohl bekanntesten Fassung des Bildes: Als kompakte, auch farblich abgesetzte Gruppe stellt er das Erschießungskommando in jenem Augenblick dar, in dem die Soldaten feuern, die Kugeln den Kaiser aber noch nicht getroffen haben. In mehreren Vorarbeiten nähert sich Manet seinem Thema. Er verarbeitet Berichte, fotografische Dokumente und spekulative Collagen, die schon bald kursierten, von der politischen Zensur in Frankreich aber verboten wurden. Die Hinrichtung selbst war fotografisch nicht festgehalten worden. Als eines der ersten „globalen Medienevents“ markiert die Erschießung von Kaiser Maximilian auch einen Umbruch in der Mediengeschichte. Manet kommentiert mit seinem modernen Historienbild nicht nur das politische Desaster seines Heimatlandes, er reagiert auch auf die sich überschlagende, transatlantische Berichterstattung in Telegrammen und Fotografien.

Kunsthalle Mannheim.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2024